O painel “Equidade Racial na Educação Pública Básica” realizado pela 7ª Brazil Conference Harvard & MIT neste 13 de abril, contou com transmissão ao vivo pela internet, a programação pode ser acompanhada pelo portal do Estadão, parceiro na cobertura do evento, além dos canais da conferência no Youtube e Facebook, a qualquer tempo.

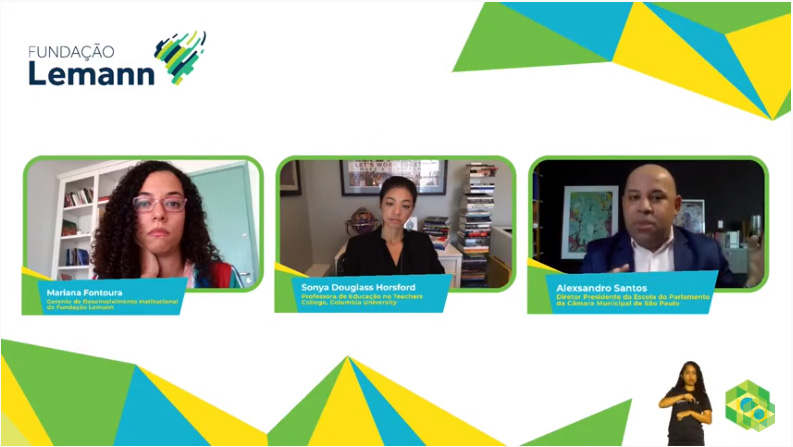

Participaram do debate o diretor presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, Alexsandro Santos, a professora de Educação no Teachers College, Columbia University, Sonya Douglass Horsford e a gerente de Desenvolvimento Institucional da Fundação Lemann, Mariana Fontoura que fez a mediação da conversa. O painel foi liderado pela coordenadora de colaboração acadêmica na Fundação Lemann e ex-aluna da Escola de Governo de Harvard, Julia Callegari.

Os painelistas apontaram a necessidade de se olhar para os dados levantados sobre a desigualdade racial, tanto na aprendizagem, quanto nos processos que envolvem a vida escolar, e que esses dados devem ser aplicados para combater a desigualdade.

Os professores também salientaram que o racismo estrutural acarreta problemas no ambiente escolar, sendo preciso que os professores reflitam sobre como se deu o papel da escola na formação do Estado brasileiro, o que pode auxiliar a compreensão do ambiente em que as crianças estão inseridas atualmente.

Os especialistas indicam que uma opção de atuação poderia ocorrer por meio da autoavaliação sobre as relações étnicas-raciais. Isso poderia ajudar a entender e a identificar fragilidades para assim iniciar movimentos que possam formular políticas públicas a partir da base, do sentimento da população.

O encontro contava ainda com a participação da deputada estadual de São Paulo, Erica Malunguinho (PSOL), mas devido a um compromisso de urgência em Brasília, ela não pode comparecer

Confira o evento na íntegra

Equidade Racial na Educação Pública Básica

● Alexsandro Santos: Diretor Presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo

● Erica Malunguinho: Deputada Estadual

● Mariana Fontoura: Gerente de Desenvolvimento Institucional da Fundação Lemann

● Sonya Douglass Horsford: Professora de Educação no Teachers College, Columbia University

* Este painel compõe a macro-agenda da conferência, sendo parte do ecossistema da Brazil Conference

Julia Callegari - Boa tarde a todos e todas, meu nome é Julia Callegari, sou coordenadora de colaboração acadêmica na Fundação Lemann, sou ex-aluna da Escola de governo de Harvard e é uma honra, pela segunda vez estar apoiando a organização da Brazil Conference. Gostaria de dar boas-vindas a esse painel sobre Equidade Racial na educação pública básica: desafios e caminhos para o Brasil. Esse painel faz parte da macro agenda da Brazil Conference e é organizado pela Fundação Lemann. O objetivo é discutir estratégias de políticas públicas para o enfrentamento da desigualdade racial no sistema público de educação no Brasil. Esse é um debate cada vez mais urgente, principalmente em um cenário de aprofundamentos das desigualdades, em que políticas gerais para melhoria das aprendizagens, muitas vezes, não atingem os mais vulneráveis. Então, para iniciar o nosso diálogo, eu gostaria de apresentar nossos palestrantes. Infelizmente, a Deputada Érica Malunguinho que, até há poucas horas, estava confirmada para o país, nos informou que devido a imprevistos de agenda na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela precisou cancelar sua participação e pede desculpas ao público e aos palestrantes. E por isso a organização da Brazil Conference também não teve tempo para alterar a comunicação e divulgação do painel. Mas é uma honra ter conosco a professora da Universidade de Columbia, da Teachers College, Sonya Douglas Horsford. A professora Sonya tem pesquisas e leciona diversos cursos voltados ao tema de políticas educacionais para equidade racial nos Estados Unidos. Ela já publicou mais de 20 artigos sobre o tema em revistas acadêmicas renomadas e um dos livros do qual ela é autora, é o premiado “The Politics of Education Policy in an Era of Inequality: Possibilities for Democratic Schooling”. Também temos o prazer de receber o professor Alexsandro Santos como nosso palestrante. Ele é doutor em educação pela Universidade de São Paulo (USP); diretor presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e atualmente desenvolve pesquisas de pós-doc. com a PUC-SP e a FGV. Para moderar essa conversa, contaremos com Mariana Fontoura, que é mestre em empreendedorismo social pela USC (University of Southern California). Ela é Lemann Fellow, e desde 2015 ela trabalha na Fundação Lemann liderando iniciativas de educação e formação de talentos, onde é, atualmente, gerente de desenvolvimento institucional. Mariana, passo a palavra para você para início da discussão.

Mariana - Obrigada, Julia. Boa tarde a todos! Gostaria de iniciar dando as boas-vindas ao painel, é uma honra participar desse debate com pessoas tão importantes e sobre um tema tão relevante. Nas últimas décadas houve um grande foco, politicamente falando, para garantir o acesso à escola a todos os brasileiros e brasileiras. E hoje, infelizmente, enfrentamos um desafio enorme que é o da garantia a aprendizagem. Quando avaliamos com atenção os problemas de aprendizagem percebemos que ainda temos um elemento a mais para aumentar a complexidade desse cenário: a desigualdade. E apesar da desigualdade ser um tema bem relevante nos tempos atuais, poucos estudos olham para o recorte racial; apesar dos estudos existentes trazerem resultados alarmantes para o tema. Dados de 2019, disponibilizados pela UNICEF, mostram que o atraso escolar de alunos brancos é de 15% e quando comparamos com alunos pretos, esse número mais do que dobra, chegando a 31%. É por isso que temos como foco principal, nesse painel, entender mais sobre esses desafios de promoção da equidade racial na educação pública básica no Brasil; e pensar no que pode ser feito para alcançarmos nessa direção. Para garantir que tenhamos um debate produtivo, vou começar fazendo algumas perguntas para cada um dos nossos convidados. Depois, teremos por volta de 30 minutos para perguntas do público. Nós coletaremos as perguntas por meio do chat do Youtube, então, nos enviem suas perguntas que a equipe consolidará as perguntas e direcionaremos algumas para os nossos convidados. Vamos começar? Vou iniciar com o professor Alexsandro. Professor, muitos educadores consideram que não é necessário realizar diagnósticos com enfoque racial nos resultados educacionais porque acreditam que a questão da equidade é apenas econômica. Em suas pesquisas, há uma correlação direta entre efeitos do racismo nos resultados da educação? E uma segunda pergunta: por que é importante olhar para esses dados de desigualdade racial separadamente?

Alexsandro - Olá, Mariana, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para participar desse painel ao lado da professora Sonya; também gostaria de registrar o meu agradecimento à organização que cuidou de todos os detalhes para que nós estarmos aqui e elogiar a escolha desse tema para compor o conjunto de reflexões da Brazil Conference. As questões que você me traz são questões muito relevantes porque o Brasil é um país que sustentou um regime de escravização da população negra por mais de 350 anos. E seria muita ingenuidade ou muita desonestidade intelectual nós acreditarmos que 3 séculos e meio de escravização não tivessem deixado marcas na sociedade brasileira, não tivessem deixado processos profundamente danosos na relação entre brancos e negros no Brasil. Porque a escravização deixou, um deles é, justamente, esse que conversamos hoje, que é quanto o direito humano à educação é atravessado pelo racismo estrutural no Brasil. De fato, nos últimos anos, nós avançamos nas políticas universais de educação. Avançamos tanto em termos de acesso, permanência, conclusão e aprendizagem. Mas como fizemos a escolha de desenharmos políticas públicas universais, as nossas desigualdades raciais e socioeconômicas ficaram estagnadas nesse período. Então a importância de fazermos diagnósticos que olhem para as características singulares da trajetória escolar, do desempenho acadêmico, do acesso ao direito à educação nos diferentes grupos raciais no Brasil; é porque precisamos ainda visibilizar essa desigualdade na agenda de políticas públicas e mais do que isso, precisamos usar esses diagnósticos para formular e implementar políticas públicas de educação que tenham como foco o combate à desigualdade racial. Precisamos desse avanço porque essa desigualdade racial, ela não só está conectada a outras formas de desigualdade, como a desigualdade socioeconômica, mas ela também fortalece o peso das outras desigualdades. Nós que estudamos regimes de interseccionalidade das desigualdades dizemos que a desigualdade racial se intersecciona com desigualdade socioeconômica, com a desigualdade de gênero, e elas se potencializam. Então, é muito importante ter dados seguros, consistentes, confiáveis sobre a desigualdade racial na educação para formular políticas públicas de equidade. E esse tema é muito difícil colocar na agenda de políticas educacionais mesmo quando nós já temos dados. Isso é importante de dizermos, que já temos dados que comprovam a desigualdade racial na educação básica no Brasil. Uma pesquisa recente que o IED produziu dialoga um pouco com essa que você trouxe da UNICEF, eles conduziram uma pesquisa a partir dos resultados da Prova Brasil e identificou que já no quinto ano da escolarização, quer dizer, só 5 anos depois da criança ingressar no ensino fundamental, já temos uma diferença abissal de desempenho acadêmico. Na área da matemática, essa diferença entre pretos e brancos, ao final o quinto ano, chega a ser equivalente a 2 anos de escolarização; ou seja, é como se as crianças, ambas matriculadas no quinto ano do ensino fundamental, mas a criança preta tem aprendizagem equivalentes ao terceiro ano, enquanto a criança branca tem as aprendizagens equivalentes ao quinto ano. Nós já temos esses dados, nós também temos dados do quanto é radical o abandono escolar no grupo populacional de pretos e pardos no Brasil. Então, quando olhamos para a trajetória escolar das crianças brancas e compara com a trajetória escolar das crianças pretas, vemos que o risco de uma criança negra abandonar a escola ao longo do ensino fundamental chega a ser seis vezes maior do que o risco de uma criança branca abandonar o ensino fundamental. Esse dado já está disponível, agora, o dado está disponível, as pesquisas estão caminhando; por que o Estado brasileiro ainda resiste, ainda rejeita a inclusão de vetores para a equidade racial no tratamento da política educacional? Porque não trazemos raça como um componente estruturante das políticas educacionais? Ao meu ver, isso está relacionado a um processo histórico de negação da desigualdade racial no Brasil. O Brasil produziu ao longo do século XX um discurso social em torno da inexistência de desigualdade racial. Seja através da ideia do mito da democracia racial, seja através da ideia de que “olha, as desigualdades são só de nível socioeconômico e quando superarmos essas desigualdades automaticamente vamos superar as desigualdades raciais”. Esses dois discursos, que são discursos ideológicos, que já foram desmontados pelas pesquisas, continuam habitando a formulação da política educacional. Então, o nível socioeconômico interfere na desigualdade educacional? É claro que interfere. No mundo inteiro. O nível socioeconômico é um forte determinante de sucesso e fracasso escolar. Agora, além do nível socioeconômico, há a identidade étnico-racial das crianças, adolescentes e jovens também é um componente que, isoladamente, ou seja, quando tratamos as estatísticas e elimina a variável de nível socioeconômico, nós igualamos, trabalhamos com crianças do mesmo nível socioeconômico, a desigualdade racial explica a diferença entre o desempenho acadêmico. O Brasil precisa de políticas de ação afirmativa na educação básica para corrigir a desigualdade racial. Nós fizemos um movimento de Estado e de sociedade para desenhar políticas de ação afirmativas no acesso ao ensino superior; nós temos hoje aqui no Brasil. Sempre muito conflituosa, pois lidamos com uma sociedade onde a presença do racismo é forte; mas elas foram criadas, tem se sustentado e tem demonstrado eficiência; essas políticas de ação afirmativa no acesso ao ensino superior. Na educação básica, nós resistimos a desenhar políticas de ação afirmativa. E veja, é óbvio que não faria sentido ter políticas de ação afirmativa de acesso, porque na educação básica o acesso é universal; mas eu tenho que ter políticas de ação afirmativa para garantir permanência das crianças negras na escola e eu tenho que ter políticas de ação afirmativas para sustentar a melhoria do ensino e desempenho acadêmico delas. E veja, mesmo quando nós vivemos governos de coalizão de centro-esquerda, se pensarmos tanto nos Governos Lula e Dilma, quanto no Governo FHC; essa agenda não andou do jeito que precisava andar. Lembro de que quando estávamos formulando o nosso IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nós já sabíamos que raça é um dos fatores explicativos de desempenho acadêmico. Por que não incluímos a dimensão raça na construção do IDEB? Por que, naquele momento, em que já poderíamos fazer isso tecnicamente, por que escolhemos politicamente não visibilizar a dimensão racial do desempenho acadêmico das crianças? Isso é uma política de Estado. Precisamos entender que enquanto não trazermos a categoria de raça para a formulação e implementação das políticas educacionais, não vamos corrigir essas desigualdades. Porque, como elas são estruturais da sociedade, as ações que nascem em cada escola, em cada sala de aula, elas são importantes, mas insuficientes para fazer o enfrentamento do que é estrutural na sociedade. Então, precisamos ter uma política pública orientada para gerar ações afirmativas na educação básica para combater a desigualdade racial. É claro que isso que estou dizendo é um processo histórico. Nós já demos alguns passos; aprovamos, lá em 2003, a lei 10.639. Depois tivemos o Conselho Nacional de Educação com a liderança da professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva emitindo o parecer de resolução da educação das relações raciais. Nós tivemos avanços, mas frente ao tamanho das nossas desigualdades, esses avanços são muito tímidos. Os economistas costumam fazer uma estimativa, quer dizer que se continuarmos com as políticas públicas de educação desenhadas como estão hoje, com esse grau de investimento no combate à desigualdade racial, esse baixo grau de investimentos; nós demoraríamos 75 anos para tornar equitativo o direito à educação entre brancos e pretos no Brasil. Nós não podemos esperar mais um século. Então, fazer, investir em diagnósticos consistentes, seguros, permanente; diagnósticos que sejam continuados, deste problema, e trazer esses dados para formulação e implementação de políticas públicas educacionais, não é um pedido dos movimentos sociais negros, é uma exigência para a democracia brasileira avançar. É uma exigência para que se cumpra o que prometemos na Constituição de 1988 e na LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional) de 1996, que garantiríamos o direito humano à educação para todas as pessoas brasileiras, como um direito público e subjetivo. E é importante nós dizermos tudo isso no contexto atual porque, como você mesma sublinhou, as desigualdades tendem a se aprofundar pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Que no mundo inteiro são efeitos drásticos, do ponto de vista sanitário e social, mas no Brasil há uma camada adicional. Conosco houve uma crise política, uma crise de liderança, inclusive na área de educação, então é urgente que coloquemos a desigualdade racial como um problema público de primeira ordem e na prioridade da agenda de política educacional e que tenhamos coragem de desenhar soluções focalizadas no enfrentamento à desigualdade racial. Ações afirmativas, sim, na educação básica para sustentar a permanência dos estudantes negros nas escolas e a melhoria de seu desempenho para que, no mínimo, consigamos ajudar a ajustar o grau de desempenho acadêmico entre brancos e negros. Mesmo sabendo que, no Brasil, em ambos os casos, vivemos crises de aprendizagem, mas a desigualdade é escandalosa, se não agirmos com urgência, vamos perder mais três, quatro ou cinco gerações de crianças, adolescentes e jovens negros que vivem o sistema escolar que provoca o seu fracasso. Vou finalizar essa primeira intervenção dizendo que essa discussão que estamos fazendo aqui me remonta a um momento em que eu ainda estava estudando para ser professor na década de 1990 e me caiu na mão um livro que é histórico para nós que debatemos a questão racial na educação. Um livro da professora Maria Helena de Souza Patto que se chama “A produção do fracasso escolar”, em que ali, no início dos anos 1980, a professora Maria Helena já anunciava que uma parte do fracasso escolar das crianças negras no Brasil é produzida pela ausência de políticas públicas que olhem para o problema da desigualdade racial e pela ação orientada por um racismo estrutural que o sistema escolar realiza. Então se tem tanto a omissão, pela ausência de políticas públicas, como uma ação orientada pelo racismo estrutural que produz esses danos na aprendizagem das crianças negras. Inicialmente, era isso que eu tinha a dizer.

Mariana - Obrigada, professor. Acredito que já vieram vários dados e evidências do quão importante é esse tema e do quão latente é esse problema que sofremos. O quanto essa questão do racismo impacta na vida das crianças e no seu desenvolvimento escolar. Obrigada. Bom, agora vou fazer uma pergunta para a professora Sonya. Professora, eu gostaria que você iniciasse sua fala trazendo as suas contribuições baseadas na experiência dos Estados Unidos. Nesse sentido, como engajar e mobilizar lideranças públicas para o desafio da desigualdade racial na educação? Quais as principais lições aprendidas sobre a eficácia de políticas públicas no combate ao problema?

Sonya - Obrigada Mariana pelas perguntas. Agradeço a Fundação Lemann e a organização pelo convite para participar de uma discussão tão importante. Eu gostaria de concordar com o que o prof. Dr. Alexsandro falou porque vemos muitos paralelos entre o que parece que vocês vivenciam no Brasil e o que os Estados Unidos continua vivenciando. Com relação a abordar a questão da desigualdade racial nos Estados Unidos, temos uma história muito longa de uma educação separada e desigual e como o Dr. Alexsandro falou muito disso em decorrência de políticas públicas. É importante que esse trabalho seja fundamentado em compreender essa história e compreender o problema da desigualdade na educação dos Estados Unidos e na sociedade americana. E o estudo disso não é uma coisa nova, pesquisadores e parlamentares já trabalharam com as mais manifestações desse problema como a segregação racial nas escolas, as lacunas em conquistas de oportunidades ou a distribuição da riqueza. Temos que pensar também no propósito e no valor da educação para as diferentes gerações. Eventos recentes como a pandemia do Corona Vírus e o assassinato da população negra pela polícia são, também, um lembrete do grande perigo de deixar a desigualdade racial ficar cada vez mais profunda. Nós temos sim essas linhas de religião, cidadania, gênero, sexo e várias outras coisas e temos a interseccionalidade. Nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, sempre houve uma grande crença de que a educação tem a chance de diminuir a desigualdade, aumentar as oportunidades e aumentar diferentes chances de emprego e de educação. Tudo isso tem relação com o sonho americano. No entanto, a desigualdade nas escolas não só ameaça essa narrativa de oportunidades, mas também acaba obstruindo os caminhos para o sonho americano. E essas condições foram normalizadas em vários sentidos, nós vemos que os alunos negros têm desempenhos mais baixos do que alunos brancos, isso afeta bastante os alunos não-brancos de forma geral também. É importantíssimo que digamos às crianças e ao público que a desigualdade racial e essa divisão toda não são algo natural. Essas coisas são resultados de decisões dos nossos líderes e parlamentares e existe algo que podemos fazer contra isso. Na história da educação nos Estados Unidos, vemos não só o racismo estrutural em suas leis e políticas, mas também em seu ativismo. E vemos um trabalho importante feito por afro-americanos e por diferentes grupos de aliados e pessoas não-brancas que foram realizados para criar mudanças no longo prazo. Por mais que vejamos esses problemas praticamente transponíveis, que podem parecer intransponíveis, da desigualdade racial também é importante pensar no progresso que já tivemos pelo ativismo e pelo esforço para mudar as leis e políticas. E muito disso foi motivado por alunos, pais, membros da comunidade e muitas pessoas da comunidade afro-americana e das comunidades não-brancas dos Estados Unidos. Acho que o problema da desigualdade também mostra o grande poder da pesquisa e que os dados comprovados. Podemos usar as pesquisas não só para expor a desigualdade, mas podemos também reproduzir a desigualdade por meio de pesquisas e essa é uma limitação das pesquisas que tivemos nos Estados Unidos. Em 2001, tivemos uma lei para não deixar nenhuma criança para trás, que foi aprovada, ela trouxe benefícios e consequências negativas. Quando houve, pela primeira vez, essa lei, o governo usou dados raciais para garantir que eles soubessem se os alunos estavam alcançando o desempenho aceitável de proficiência. Porém, 20 anos depois, eu diria o seguinte, embora esse dado tenha dado holofote às discrepâncias de raça na educação, nós ainda não usamos isso para decidir como investir em diferentes ensinos e diferentes currículos e diferentes preparados de professores e líderes. Eu diria, então, que quando o Brasil decidir trabalhar de forma intencional com os dados raciais, que o país não use isso só para humilhar os alunos negros, mas que use isso para pensar em como usar esses dados para transformar a forma como nós oferecemos as aulas. Acho que essa é uma das grandes limitações que nós temos na forma como utilizamos a raça na pesquisa de educação e nas políticas educacionais nos Estados Unidos. Não podemos usar essas informações apenas para destacar e concretizar uma narrativa de fracasso e inferioridade, precisamos usar isso para fundamentar políticas públicas e para pensar em como investir em recursos para educação. Além disso, precisamos pensar na representação de professores e líderes nas escolas e comunidades. Essa também foi uma perspectiva que deixou a desejar nas pesquisas e bolsas. Apesar do movimento e do interesse em promover a equidade, porque tivemos políticas de ações afirmativas nos Estados Unidos, tivemos também, essa lei de não deixar nenhuma criança para trás; que foi um grande compromisso para promover a equidade, a diversidade e a inclusão; e agora nós temos o antirracismo. No entanto, tenho medo quando nós tentamos dar nome aos bois rápido demais, ao invés de se aprofundar no que importa. E nós precisamos nos aprofundar na história do racismo e da raça em nosso país; de como as escolas foram usadas para perpetuar isso. Mas de como podemos usar as escolas, também, para desmontar esse sistema. Como membros das comunidades de políticas e de pesquisas, nós precisamos nos reunir para pensar sobre o conhecimento que estamos produzindo, sobre como ele é usado para políticas e sobre como é possível utilizar tudo isso para melhorar o tipo de ensino que oferecemos aos nossos alunos. E mesmo com todo esse trabalho que fazemos e com todo financiamento e os recursos investidos na educação, ainda não é o suficiente. Nós precisamos compreender que os dados coletados devem conseguir identificar o problema da desigualdade racial, mas que também precisamos entender que isso não é só um problema de um grupo racial que precisa de mais do que os outros. De certa forma, isso é verdade, mas precisamos compreender porque alguns grupos precisam de mais coisas e porque alguns grupos raciais continuam com vantagens e privilégios e outros não. Essas são as perguntas que os pesquisadores deveriam tentar responder. Não adianta só apontar a desigualdade, descobri-las ou relatar as diferenças, precisamos pensar no poder da política, na distribuição dos recursos educacionais. Precisamos, também, pensar no que precisamos fazer para compreender melhor o histórico de racismo e de desigualdade e de como tudo isso tem um impacto na desigualdade hoje em dia. Para isso, precisamos ter algo relacional, responsivo e de rotina. A base de conhecimento desse tipo de ensino para as crianças não-brancas também é um grande problema que temos nos Estados Unidos, porque acabamos apenas mostrando que os alunos pretos não estão aprendendo tão rápido, não estão acessando as informações tão rápido e não estão se formando no ensino superior com a mesma rapidez. Mais uma vez, nós perpetuamos essa narrativa e eu acho que os pesquisadores deveriam ter comprometimento em descobrir o porquê. Usar a história e uma perspectiva crítica contra isso. Isso me leva a segunda pergunta que já mencionei mais ou menos, quais são as principais aprendizagens que tivemos com relação a eficácia de políticas para combater esse problema e que poderíamos aplicar no Brasil? Sobretudo em algumas das áreas que eu gostaria de enfatizar agora que são críticas, primeiro: não é suficiente coletarmos dados sobre o desempenho dos alunos, mas também sobre a comunidade educacional no contexto sócio-político que molda a experiência educacional para as crianças negras e outras crianças em situação de vulnerabilidade. Temos que utilizar as evidências das pesquisas que foquem na experiência e na perspectiva das pessoas negras. Um dos problemas que continuamos enfrentando, nossa suposição é que temos uma visão da educação em país como os Estados Unidos, no Brasil, diria que, politicamente, nós temos que reconhecer que existem visões concorrentes sobre como deveria ser a educação e para qual objetivo. Portanto, se olharmos a escravidão nos Estados Unidos, a motivação da educação são razões religiosas ou para impedir a liberdade dos escravos e o acesso aos direitos, o que deveria ser tido como um direito humano garantido a todas as pessoas. Como nós repensamos o objetivo da educação para as crianças negras hoje? Será que estar em um sistema que possivelmente te levará ao encarceramento? Um grande problema que já foi estudado e analisado nos Estados Unidos, o que estamos fazendo para mudar essa jornada da escola para a prisão? É um grande fenômeno em nosso país cuja narrativa ao qual nos acostumamos e que precisamos abordar. Então, o que precisamos fazer para mudar isso? Qual visão irá prevalecer? É uma visão liderada por uma estrutura de poder branca ou uma visão articulada a partir da base? O que significa não ter acesso a uma educação que reafirme a sua identidade e que reconheça a sua inteligência e sua capacidade intelectual de contribuir para que seu país se desenvolva equitativa e racialmente? Acredito que as respostas estejam aí, que estão à nossa disposição e que não se trata de uma questão puramente de conhecimento, mas da vontade política de agirmos. Eu fico motivada e espero motivar todos vocês aí no Brasil também, pois nós temos aqui um novo governo e estou muito esperançosa em relação ao valor das pesquisas e da ciência; a importância do conhecimento profissional e do compromisso com a educação pública que o novo governo terá. E através disso, em parceria com a comunidade acadêmica, que nós possamos fazer o que sabemos que é preciso ser feito, para que o trabalho de nossos profissionais seja honrado como educadores, para que sejam bem remunerados por esses trabalhos e que existam novos investimentos na formação dos professores. Não só investimentos para apoio e desenvolvimento dos alunos, mas também para o desenvolvimento de professores. Afinal como pensar nas metas de longo prazo que queremos atingir para termos uma educação includente e equitativa, qual o papel que a educação precisa ter como alavanca para grandes questões sociais e para a equidade global, se pensarmos em como podemos trabalhar melhor colaborando para resolvermos problemas juntos ao invés de limitarmos o acesso à educação não dando oportunidades para as pessoas se desenvolverem acadêmica e intelectualmente.

Marian - Obrigada, professora Sonya. Acredito que você também trouxe várias reflexões importantes sobre o quanto as políticas públicas podem reproduzir o status quo, o racismo estrutural e o quanto olhar para os dados pode não ser o suficiente. O que fazemos com esses dados também é muito importante. Então, obrigada pelas suas provocações. Recebemos muitas perguntas interessantes do público e eu gostaria de iniciar com uma e pedir para que ambos respondam essa primeira pergunta. Então, esse nosso espectador gostaria de saber qual a diferença entre promover a equidade, de forma geral, e agir com intenção sobre a questão racial?

Alexsandro - Mariana, eu gostaria apenas de sublinhar que ouvindo a professora Sonya, uma das coisas que ela disse que faz muito sentido. O que precisamos além de trabalhar com dados para fazer as denúncias da desigualdade racial. Precisamos, também, trabalhar com os dados para produzir as soluções. E talvez, fazer certa inversão das perguntas de pesquisa: quais são os fatores que fazem com que uma parte das crianças negras tenham sucesso escolar? Será que conseguimos levar esse mesmo conjunto de fatores para o conjunto de todas as crianças negras? Será que há fatores, nas experiências de sucesso acadêmico dessas crianças negras, que podem iluminar o desenho de políticas públicas para todas elas? Esses são dados importantes para pensarmos outras formas das pesquisas colaborarem com o enfrentamento da desigualdade. Mas sobre a pergunta feita, bom, acho que precisamos diferenciar políticas públicas de educação que tem caráter universal; ou seja, que são desenhadas para todas as pessoas e não fazem distinção do que será entregue a cada uma delas; de políticas focalizadas que partem de um diagnóstico e identificam que determinado grupo precisa de um desenho específico de políticas educacionais porque está em desvantagem na garantia daquele direito. Então, nós temos políticas focalizadas desse tipo em diferentes áreas e na educação, nós temos algumas políticas desse tipo, formalizadas. Mas o que estamos dizendo aqui é que o Brasil não faz esse tipo de focalização olhando para a questão racial na educação básica. Ele faz esse tipo de focalização no acesso ao ensino superior, então ele determina que, considerando o peso do racismo estrutural e no nosso caso, o peso do racismo estrutural associado ao nível socioeconômico, já que as nossas cotas do ensino superior são cotas raciais e sociais; elas não são apenas cotas raciais, elas levam em conta o nível socioeconômico e raça. Então o Estado brasileiro entendeu que era necessário gerar uma política focalizada para garantir o acesso dessas pessoas ao ensino superior. Então quando falamos em equidade racial, estamos falando na busca de uma distribuição justa do direito à educação combatendo as injustiças que estão associadas ao fato daquela criança, adolescente ou jovem ser negro. Então a equidade racial é a busca pelo tratamento igualitário do conjunto básico de direitos de educação para todas as pessoas. Quando olhamos a desigualdade racial e enxergamos essa diferença, essa política de equidade racial pretende fazer essa equidade. É importante sublinharmos que quando falamos sobre equidade, não estamos falando necessariamente em gerar padronizações das aprendizagens em qualquer nível; o que estamos dizendo é que as diferenças de aprendizagens são aceitáveis se elas não forem explicadas por critérios raciais. Podemos aceitar que duas crianças tenham diferenças no aprendizado se o que está gerando essa diferença não é uma característica do ponto de vista racial, religioso, do lugar em que ela mora; se a diferença for explicada apenas por aquilo que diz respeito a relação dela com o saber e se essa diferença estiver acima daquilo que nós combinamos que todos terão, podemos aceitar essas diferenças. Então, eu posso aceitar uma diferença que seja acima daquilo que é para todos aprenderem, posso aceitar diferenças acima da régua de equidade; e posso aceitar essas diferenças, o segundo critério, que não podem estar relacionadas, que não são geradas, a partir de características que digam respeito ao perfil sociodemográfico daquele estudante. E aqui no Brasil, nós não atendemos a esses dois critérios. Primeiro, as nossas desigualdades de aprendizagem são abissais, temos ¼ das crianças brasileiras que performam abaixo do nível da Prova Brasil e nesse ¼, 68% são negros. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar que no padrão inaceitável de aprendizagem, pois abaixo do básico está o padrão inaceitável de aprendizagem; nenhuma criança deveria estar ali, mas ainda assim, temos 25% das crianças brasileiras. E o segundo problema é que existe um tipo de crianças que está ali de maneira mais evidente, que são as crianças negras. Então, quando falamos sobre equidade racial é sobre enfrentar problemas desse tipo. Enfrentar o problema de termos crianças abaixo do padrão que definimos como mínimo, como fundamental de aprendizagem, e combater as disparidades dos grupos raciais. Não sei se eu respondi exatamente à pergunta, mas se eu não tiver respondido, talvez a professora Sonya possa melhorar a resposta. Mas eu entendi que a dúvida de quem perguntou tem a ver com o adjetivo racial. O adjetivo racial é porque a nossa desigualdade, no Brasil, possui múltiplas dimensões, uma delas é a dimensão racial. Temos a dimensão socioeconômica, que precisamos combater; temos a dimensão territorial que dependendo de onde a criança nasce, aquilo que entregamos de qualidade da educação é muito diferente e isso gera desigualdades educacionais; e temos desigualdade de gênero no Brasil, então a desigualdade racial é uma delas e precisamos desenhar políticas de desigualdade racial para atacá-las. Se eu desenhar uma política de equidade no campo socioeconômico, eu não vou alcançar o campo racial porque ele tem outra configuração. Então, por isso falamos de políticas de equidade racial.

Mariana - Professora Sonya, gostaria de complementar?

Sonya - Com certeza, quero. Dr. Alexsandro, acredito que o senhor respondeu à pergunta. Quando vemos o problema da equidade, equidade como meta, mesmo em uma luta histórica por igualdade educacional nos Estado Unidos, nós tivemos uma decisão da Primeira Corte em 1954, em que as escolas separadas são inerentemente desiguais como símbolo do compromisso americano de igualdade racial na educação. Mas eu trago esse caso de 1954 porque a equidade significa direitos iguais e cidadania; proteção igual perante a lei nos Estados Unidos e são coisas que ainda não temos como negros nesse país. Nós não temos direitos com relação a polícia, não temos direitos quando somos parados pela polícia; em termos do tipo de escola ao qual você tem acesso dependendo de onde você mora. Não temos acesso à saúde ou necessidades básicas dependendo se você é negro ou não. Mas isso também tem relação com o status de classes sociais. Essa inter-relação entre propriedade e raça e o legado da escravidão estabelece quem tem acesso a riqueza. O acesso, talvez, mais desafiador e talvez mais semelhante ao Brasil, é difícil falar sobre raça sem falar sobre classes sociais. E as pessoas preferem falar sobre classes sociais ou áreas geográficas ao invés de falar sobre raça, mas é importante falarmos sobre raça porque será que acreditamos que todas as pessoas são seres humanos e que tem direito ao acesso aos mesmos direitos? Ou sermos reconhecidos como seres humanos? Uma das coisas que o discurso da equidade diz é sobre justiça. Mas como nós humanizamos a educação? É algo que se tornou tão impessoal, tão baseado em testes que as crianças se tornaram números e não indivíduos que talvez tenham níveis de desenvolvimento diferentes, que aprendem de maneiras diferentes; temos que pensar no papel dos educadores. O racismo não afeta somente as crianças na sala de aula, mas também os professores. Quem é apoiado para se tornar um líder na escola? Você “bate” com o perfil de um líder se você é negro nos Estados Unidos? No sistema educacional? Se isso acontece, qual é o seu papel? Vemos também que homens negros que tem papeis administrativos geralmente desempenham funções muito especificas. Como a raça tem um papel na educação? E em que momento as pessoas não-brancas serão aquelas que determinarão e que exigirão o tipo de educação que eles receberão e que eles esperam para seus filhos e filhas?

Mariana - Obrigada, professora Sonya. Veio uma pergunta, que achei bem prática, então eu gostaria de ouvir de vocês dois: quais sugestões vocês dariam para professores, para a equipe gestora, para reduzir as desigualdades na aprendizagem? Fazendo um paralelo para a professora Sonya, como existem, se é que existem, orientações curriculares para as escolas americanas? Existe algo nesse sentido que contribua para que as comunidades escolares possam reduzir essas desigualdades nas aprendizagens?

Sonya - Eu encorajaria as pessoas a lerem os meus trabalhos, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer [risos], porque temos muitas pesquisas e acadêmicos maravilhosos que trabalharam sobre esse assunto há bastante tempo. Sempre desafio os educadores e peço para que aprendam a história do nosso país, porque nós não ensinamos isso aqui. Muitas pessoas educadas aqui não têm tanto acesso a isso, dependendo da escola ao qual foram ou do professor que tiveram. Muitas pessoas não entendem como o país se formou e o papel das escolas nesse processo. Isso é muito importante para qualquer pessoa que lide com crianças. Temos que compreender a história do país, o papel das escolas e a sociedade americana. É importante compreender o contexto e a história da comunidade das crianças com quem trabalhamos. W.B. Dubois fala sobre os elementos de uma educação adequada e falava que precisamos conhecer o aluno, garantir que as instalações sejam boas, que a instrução seja de alta qualidade, que tenhamos atividades extracurriculares. Acho que precisamos voltar ao básico nesse sentido, pensando em como priorizar a criança. Por que quem prioriza as crianças? Do que as crianças precisam para crescer, para se desenvolver, para serem felizes e para prosperarem na sociedade como cidadãos? Priorizando a criança, e temos um comprometimento muito grande para sempre desenvolver recursos mais rico de todo país, acho que isso fortalecerá a nossa profissão e nós conseguiremos fazer o que é correto e justo para as crianças.

Alexsandro - Bom, eu concordo com a professora Sonya, temos um campo de investimento que é o do estudo. Estudar como se configurou a questão racial no Brasil, quais elementos ela produziu na organização da nossa sociedade e no nosso sistema educacional. Então, eu gostaria de dar o mesmo conselho e eu ainda diria que o processo de mudança que precisamos fazer, ou melhor dizendo, acelerar, já que ele já vem sendo realizado em parte nas escolas, ele passa pela capacidade que cada escola tem de enxergar o quanto ela está perto ou longe de promover uma educação comprometida com a equidade racial. Porque as escolas são sistemas complexos, se quisermos olhar apenas para o trabalho individual de um professor ou de uma professora, estaremos com a lente errada. As escolas são sistemas complexos, elas precisam, como instituições, estarem conscientes de como elas funcionam e avançar naquilo que é desejável. Aqui estamos falando que o desejável é uma escola que promova igualdade racial. Aqui no Brasil, nós temos um material incrível desenvolvido pela Organização Ação Educativa que é um material chamado “Indicadores de qualidade da educação das relações étnico-raciais”. O que são esses indicadores? É uma metodologia, um passo a passo, para que cada escola faça uma avaliação rigorosa, uma autoavaliação rigorosa, de como estão as suas práticas na área da educação das relações raciais. Então, com esse material a escola consegue se perguntar e refletir sobre como ela tem organizado seus tempos, seus espaços, seus currículos, a relação entre professores e alunos, a relação entre os alunos, os materiais disponíveis; essa metodologia ajuda a escola a entender como ela está organizando o seu trabalho para endereçar o problema da desigualdade racial. E ao final dessa autoavaliação a escola é convidada a olhar para seus pontos frágeis e desenhar planos de ação para avançar. Por que eu acredito nesse tipo de abordagem? Porque eu sempre digo que os educadores e educadoras não reproduzem o racismo porque querem. Nenhum educador ou educadora sai de casa de manhã pensando em prejudicar a aprendizagem, o desenvolvimento de uma criança negra. Mas eles estão enviesados, estão contaminados por uma estrutura social racista e isso acaba ocupando o lugar nas suas práticas. Então, essa metodologia que eu indico foi desenvolvida com recursos públicos é de graça, e ajuda cada educador e educadora em cada escola a se auto avaliar; a compreender onde é que mora o racismo, a reprodução do racismo nas práticas educativas ali daquela unidade escolar. Você vai encontrar 7 dimensões, eu até tenho o material aqui e posso mostrar depois, mas vocês podem encontrar na internet. Esse material nos ajuda a sair do nível da formulação, do nível do documento da política para olhar as nossas práticas. E se tivermos esse material como um dos nortes para a construção desse processo, podemos fazer isso subir para políticas públicas do sistema. Se todas as escolas fazem essa autoavaliação e identificam suas principais fragilidades, identificam suas principais lacunas na área das relações raciais, o sistema de ensino pode usar esses dados para desenhar políticas públicas para apoiar essas escolas. Porque certamente uma das coisas que vai aparecer nessa autoavaliação são as dificuldades de formação dos professores. “Olha, não tenho conhecimento suficiente, tanto do ponto de vista teórico, quanto principalmente do ponto de vista didático para lidar com essa desigualdade, o que eu faço?” Aí o sistema de ensino precisa entrar e oferecer formação aos professores a partir do que eles identificaram como uma lacuna. Então, eu diria, Mariana, que para olharmos para o campo prático, precisamos desse tipo de instrumento. Seja um instrumento que nos permita auto avaliar o funcionamento das nossas escolas, o funcionamento dos nossos sistemas de ensino e a partir dessa autoavaliação desenharmos as intervenções. E olha, eu acredito que as escolas são instituições capazes de se desenvolver, são instituições vivas, elas podem se conhecer melhor, podem refletir sobre seus problemas e podem desenhar processos de avanço. Só que para isso, precisamos respeitar as escolas. E existe todo um conjunto de políticas públicas, Mariana, que atropela as escolas. Ao invés de contar com as escolas, no desenho da política, de escutar as escolas no desenho da política; nós fazemos ações de cima para baixo, atropelando as escolas. Então o outro caminho é: vamos escutar as nossas escolas. Vamos entender quais são as dores que elas vivenciam quando elas se defrontam com essa questão racial e escutar as escolas requer empatia, requer cuidado e um ambiente democrático no sistema de ensino e isso não é nada simples de fazer; mas é fundamental.

Mariana - Esse é um ótimo ponto, professor Alexsandro. Acho que a professora Sonya, também, fala muito sobre isso. Quem teve a chance de ler um pouco do trabalho dela, sabe que ela fala muito sobre isso, sobre quando olhamos de fato para as políticas públicas, para as mudanças estruturantes, as mudanças se iniciam a partir das escolas e as escolas devem ser centrais. Acho muito importante o que vocês trouxeram. Bom, agora eu gostaria de trazer uma pergunta que vocês, mais ou menos, já responderam. Mas acho que vale a pena reforçar pois é em relação aos efeitos do racismo na pandemia. Então, de fato, o racismo aumentou na pandemia? Ele aprofundou o abismo da desigualdade entre negros e brancos? E como contornar essa situação? Apenas fazendo um adendo, um PL seria importante nesse sentido?

Alexsandro - Acho que nesse caso, você falou do PL, que talvez a Sonya não alcance, pois é uma reflexão nossa, eu vou começar, tudo bem Sonya? Olha, todos os dados que temos até agora mostram que os impactos da pandemia no Brasil têm uma hierarquia racial também. Os impactos da pandemia são diferentes olhando para as classes sociais, então os segmentos A e B da situação socioeconômica estão vivendo a pandemia de um jeito, enquanto as classes D e, vivem a pandemia de outra maneira, muito mais vulnerável. E isso, claro, traduz muitos efeitos sobre o direito humano à educação, mas também no campo racial. A pandemia tem afetado as pessoas negras e não-negras no Brasil de maneiras muito desiguais e digo desde quem perdeu o emprego por causa da crise econômica gerada pela pandemia; quem tem direito ao atendimento de saúde. Em maio, quando aqui em São Paulo, nós estávamos em um momento crítico, os dados que nós tínhamos aqui em São Paulo diziam o seguinte: as chances de uma pessoa de pele preta morrer depois de contrair a Covid-19 eram 6 vezes maiores do que as chances de uma pessoa branca que também contraíram o vírus. A pandemia reforça e reproduz a desigualdade racial no Brasil. E no direito à educação, a minha lente está preocupada, comecei agora um trabalho de pesquisa com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em que avaliamos o seguinte: há um fenómeno de abandono escolar gritante por força da pandemia. Em 2020, dependendo do Estado brasileiro que pegarmos os dados, mais de 20% dos alunos não interagiram uma vez sequer com seus professores durante a pandemia. Isso é muito sério. Estamos falando de ⅕ das crianças que não interagiram com a escola depois que decretamos o fechamento inicial em março de 2020. Agora a minha pergunta é: qual é a composição racial desse 1⁄5 de alunos que abandonaram a escola por força dos efeitos da pandemia? Como olhamos para a composição interna desse grupo social? Os primeiros dados que temos acesso, não são em todos os Estados que temos isso distribuído por raça, mas o que temos visto nos 6 Estados que tratamos é que nesses 20% que abandonaram as escolas na pandemia, dentro desse universo, para cada criança branca, temos 6 crianças negras. Não estou aqui dizendo que não é necessário cuidar de todas as crianças, é necessário. Mas se eu vejo que existe essa desigualdade entre crianças brancas e crianças negras, eu tenho que elaborar algo específico, alguma política pública singular para alcançar essas crianças negras. Vamos distribuir algo para todos, um programa de busca ativa para todos, por exemplo, mas tenho que ter um desenho orientado para cuidar dessa população negra que está sobrerepresentada. É evidente que as razões que fazem uma criança abandonar a escola não são estritamente pedagógicas ou educacionais. Existem fatores como, por exemplo, questões de saúde, questões de vulnerabilidade social, questões de território, e aí a minha segunda reflexão é a seguinte: a atuação para enfrentarmos os efeitos danosos da pandemia na vida e na aprendizagem das crianças negras tem que ser intersetorial, não pode ser só a educação; precisa ter educação, saúde, assistência social, enfim. Isso me leva a responder, rapidamente, a sua questão sobre a conectividade. O problema do atraso tecnológico das escolas brasileiras é anterior à pandemia. O Brasil tem um sistema educacional com grande atraso tecnológico de quase 2 décadas por omissão de políticas públicas ao longo dos últimos 40 anos, quer dizer, não foi a pandemia que nos fez ter atrasos tecnológicos na escola. Esse atraso já estava presente. O que a pandemia nos fez enxergar foi o grau de comprometimento da aprendizagem que esse atraso impõe para as nossas crianças, inclusive em um momento como esse. Então, a movimentação que fizemos para aprovar o PL da conectividade para garantir, pelo menos, que todas as escolas tenham qualidade na internet, condições objetivas para chegar aos estudantes; isso que aprovamos e depois o Poder Executivo, o Presidente Bolsonaro, vetou; isso representa um avanço importante em um cenário muito difícil. Então, precisamos brigar para, mesmo com o veto estabelecido e que o Congresso derruba, pensarmos como trazer isso para as políticas públicas. Pois o marco legal é o primeiro passo, precisamos agora de um desenho efetivo e eficaz de política pública que leve isso como vetor de equidade. Precisamos pensar assim: “ quais são as escolas que devem ser atendidas primeiro?”, “quais são as escolas que mais precisam?” e “onde se deve chegar primeiro?” Isso porque a nossa tendência, e existe um estudo que está sendo concluído na USP Leste (EACH-USP) sobre isso, é que não fazemos a distribuição do dinheiro da educação pensando em equidade. Distribuimos ignorando as desigualdades e, às vezes, reforçando, já que, às vezes, o dinheiro chega nas escolas centrais, naquelas que já possuem mais recursos. Então, esse PL da conectividade precisa ser implementado na chave da equidade e como que priorizamos a chegada desses recursos na ponta e eu falei demais. Peço desculpas.

Sonya - Posso falar?

Sonya - Aqui é muito similar [risos], em termos do que acontece aqui. Acho que isso revela o que estava por baixo da superfície, apenas deu mais visibilidade para que todos vissem. E tem sido algo devastador em questões de perdas, traumas que crianças e famílias vivenciam. Não apenas com o impacto do vírus, bom, temos dois vírus: temos o vírus mortal que é o Covid-19 e temos a violência racial que chegou a um ponto que foi alimentado, inclusive pelo Governo anterior e que foi continuado. Porque embora o governo tenha terminado, a ideologia dele continua muito presente. Vemos isso surgindo no nível estadual e local. Acho que piorou porque a liderança é importante, então a retórica que incentivou o conflito e a violência piorou as coisas. Mas eu espero que, para aqueles cujos os olhos foram abertos, para quem foi um despertar racial, isso nos dê mais forças para nos mobilizarmos, para unirmos forças e organizarmos nossas associações, quer seja agremiações de alunos, sejam professores, associações de base, para promovermos a mudança. É um momento difícil, doloroso, um momento triste nos Estados Unidos quando nós vemos todo o ódio e a perda por causa de quê? Novamente, a convicção que alguns indivíduos não merecem as mesmas coisas que outros. Nós só podemos mudar isso por meio do que fazemos na educação e nós temos um papel importante. Precisamos começar a pensar sobre a reabertura dos prédios. O que nós precisamos ter para garantir que as crianças negras estejam seguras? O centro que eu estabeleci no Teachers College está conduzindo um estudo em que temos conversado com comunidades, alunos negros, para compreender como a pandemia os tem afetado, o que gostariam de ver como consequências dessa pandemia. E chegamos à conclusão que para algumas famílias tem sido momento de pausa e passar tempo unidos para refletir sobre o que querem fazer. E uma das perguntas que causou perplexidade na mídia é “por que as famílias negras não querem que seus filhos voltem para as escolas?”, sobretudo por causa do racismo, pela falta de segurança, sabendo que existe falta de consideração sobre o bem-estar e a saúde de suas crianças.

Mariana - Obrigada professora Sonya e professor Alexsandro. Estamos nos encaminhando para o final, então gostaria de dar um minuto para vocês fazerem as suas considerações finais para o público que nos ouve. Professor Alexsandro, quer começar?

Alexsandro - Bom, Mariana, para concluir eu gostaria de dizer que essa discussão que fizemos aqui hoje, ela diz respeito a cada criança, cada adolescente e cada jovem. Quando eu comecei a minha carreira de professor em 2000, na escola em que eu trabalhava tivemos um caso que me marcou muito de uma criança negra que se aplicou água sanitária para ficar branca; ela bebeu água sanitária e ela tinha entre 6 e 7 anos para embranquecer. O grau de sofrimento dessa criança de 6 anos que a levou a beber água sanitária dá a medida do peso do racismo estrutural dentro das práticas educativas da escola. Então, não levem essa conversa como um “mimimi”, não levem essa conversa como uma denúncia de vitimismo dos movimentos sociais negros; levem essa reflexão como um pedido de justiça para que não precisemos mais perder gerações e gerações de crianças por causa do peso do racismo estrutural. E lembrando que se enfrentarmos o racismo estrutural, essa sociedade será melhor para negros e brancos. Enfrentar o racismo estrutural não é algo que seja bom apenas para a população negra. Enfrentar o racismo estrutural, enfrentar a desigualdade racial na educação será bom para toda a sociedade brasileira, porque os efeitos da desigualdade racial não atingem apenas pessoas negras. Então, espero contar com vocês nessa luta. Sei que educadores e educadoras são sensíveis ao problema, mas precisamos estudar, nos comprometer e desenhar políticas públicas para enfrentarmos o dragão da desigualdade. Obrigado, gostaria de agradecer a parceria da professora Sonya, aprendi muito e já comprei seus dois livros e vi que temos cinco editados, mas já comprei dois. Então, vamos manter contato e novamente, obrigado.

Sonya - Eu adoraria fazer isso! Muito obrigada pelo seu apoio, Dr. Santos! Eu só concluiria dizendo que estou defendendo uma visão emancipatória da educação. Ficamos tão limitados por políticas, por focos restritos no desenvolvimento escolar. Defendo uma visão que reconheça que a educação é um direito civil, um direito humano que é uma força socializante. É um valor, um bem coletivo, uma responsabilidade de todos e que é a prática da liberdade. Não é só o que acontece dentro da escola, mas nos nossos corações e mentes para que todos sejamos livres.

Mariana - Muito obrigada, professora Sonya e professor Alexsandro. Esse debate foi incrível, me senti muito honrada em poder ouvir vocês hoje e gostaria de concluir dizendo que esse é o primeiro pontapé para discutirmos mais sobre o tema. Então agradeço todas as colocações e me sinto esperançosa. Acho que conseguimos apresentar caminhos a serem tomados, então está em nossas mãos fazer transformações, nos aproximarmos das escolas, de olhar com carinho os dados e, de fato, promover mudanças para que nosso cenário não se perpetue. Então, novamente, muito obrigada e boa noite a todos.

Expediente

Editor executivo multimídia Fabio Sales / Editora de infografia multimídia Regina Elisabeth Silva / Editor de Política Eduardo Kattah / Editores Assistentes Mariana Caetano e Vitor Marques / Editores assistentes multimídia Adriano Araujo e William Mariotto / Designer Multimídia Bruno Ponceano, Dennis Fidalgo, Lucas Almeida, Vitor Fontes e Maria Cláudia Correia / Edição de texto Fernanda Yoneya, Valmar Hupsel e Mariana Caetano