O Prato Azul‑Pombinho

Minha bisavó – que Deus a tenha em glória –

sempre contava e recontava

em sentidas recordações

de outros tempos

a estória de saudade

daquele prato azul‑pombinho.

Era uma estória minuciosa.

Comprida, detalhada.

Sentimental.

Puxada em suspiros saudosistas

e ais presentes.

E terminava, invariavelmente,

depois do caso esmiuçado:

“– Nem gosto de lembrar disso...”

É que a estória se prendia

aos tempos idos em que vivia

minha bisavó

que fizera deles seu presente e seu futuro.

Voltando ao prato azul‑pombinho

que conheci quando menina

e que deixou em mim

lembrança imperecível.

Era um prato sozinho,

último remanescente, sobrevivente,

sobra mesmo, de uma coleção,

de um aparelho antigo

de 92 peças.

Isto contava com emoção, minha bisavó,

que Deus haja.

Era um prato original,

muito grande, fora de tamanho,

um tanto oval.

Prato de centro, de antigas mesas senhoriais

de família numerosa.

De fastos de casamento e dias de batizado.

Pesado. Com duas asas por onde segurar.

Prato de bom‑bocado

e de mães‑bentas.

De fios de ovos.

De receita dobrada

de grandes pudins,

recendendo a cravo,

nadando em calda.

Era, na verdade, um enlevo.

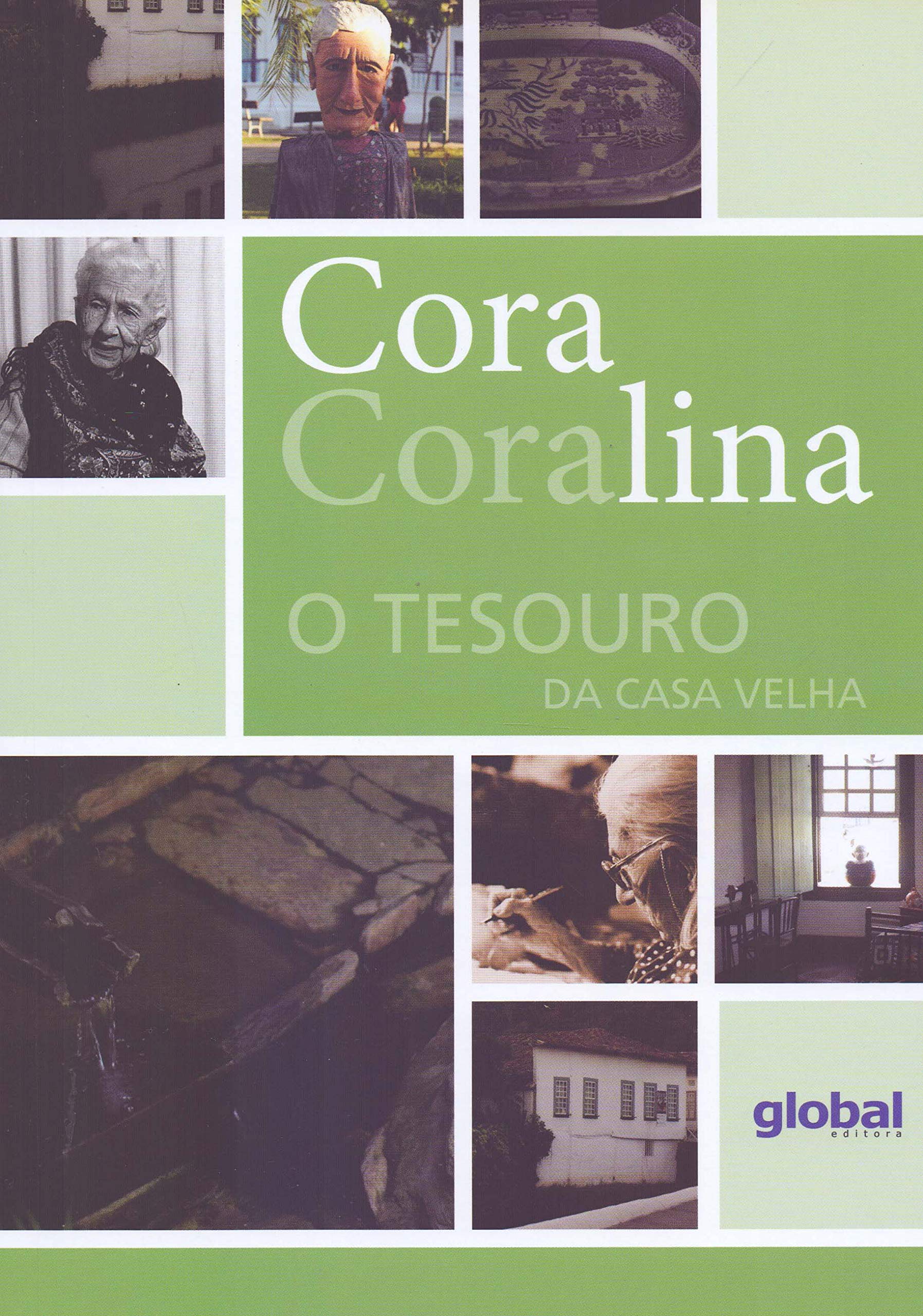

Tinha seus desenhos

em miniaturas delicadas.

Todo azul‑forte,

em fundo claro

num meio‑relevo.

Galhadas de árvores e flores,

estilizadas.

Um templo enfeitado de lanternas.

Figuras rotundas de entremez.

Uma ilha. Um quiosque rendilhado.

Um braço de mar.

Um pagode e um palácio chinês.

Uma ponte.

Um barco com sua coberta de seda.

Pombos sobrevoando.

Minha bisavó

traduzia com sentimento sem igual,

a lenda oriental

estampada no fundo daquele prato.

Eu era toda ouvidos.

Ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca,

com todos os sentidos,

aquela estória da Princesinha Lui,

lá da China – muito longe de Goiás –

que tinha fugido do palácio, um dia,

com um plebeu do seu agrado

e se refugiado num quiosque muito lindo

com aquele a quem queria,

enquanto o velho mandarim – seu pai –

concertava, com outro mandarim de nobre casta,

detalhes complicados e cerimoniosos

do seu casamento com um príncipe todo‑poderoso,

chamado Li.

Então, o velho mandarim,

que aparecia também no prato,

de rabicho e de quimono,

com gestos de espavento e cercado de aparato,

decretou que os criados do palácio

incendiassem o quiosque

onde se encontravam os fugitivos namorados.

E lá estavam no fundo do prato,

– oh, encanto da minha meninice! –

pintadinhos de azul,

uns atrás dos outros – atravessando a ponte,

com seus chapeuzinhos de bateia

e suas japoninhas largas,

cinco miniaturas de chinês.

Cada qual com sua tocha acesa

– na pintura –

para pôr fogo no quiosque

– da pintura.

Mas ao largo do mar alto

balouçava um barco altivo

com sua coberta de prata,

levando longe o casal fugitivo.

Havia, como já disse,

pombos esvoaçando.

E um deles levava, numa argolinha do pé,

mensagem da boa ama,

dando aviso a sua princesa e dama,

da vingança do velho mandarim.

Os namorados então,

na calada da noite,

passaram sorrateiros para o barco,

driblando o velho, como se diz hoje.

E era aquele barco que balouçava

no mar alto da velha China,

no fundo do prato.

Eu era curiosa para saber o final da estória.

Mas o resto, por muito que pedisse,

não contava minha bisavó.

Dali para a frente a estória era omissa.

Dizia ela – que o resto não estava no prato

nem constava do relato.

Do resto, ela não sabia.

E dava o ponto final recomendado.

“— Cuidado com esse prato!

É o último de 92”.

Devo dizer – esclarecendo,

esses 92 não foram do meu tempo.

Explicava minha bisavó

que os outros – quebrados, sumidos,

talvez roubados –

traziam outros recados, outras legendas,

prebendas de um tal Confúcio

e baladas de um vate

chamado Hipeng.

Do meu tempo só foi mesmo

aquele último

que, em raros dias de cerimônia

ou festas do Divino,

figurava na mesa em grande pompa,

carregado de doces secos, variados,

muito finos,

encimados por uma coroa

alvacenta e macia

de cocadas de fita.

Às vezes, ia de empréstimo

à casa da boa tia Nhorita.

E era certo no centro da mesa

de aniversário, com sua montanha

de empadas, bem tostadas.

No dia seguinte, voltava,

conduzido por um portador

que era sempre o Abdênago, preto de valor,

de alta e mútua confiança.

Voltava com muito‑obrigados

e, melhor – cheinho

de doces e salgados.

Tornava a relíquia para o relicário

que no caso era um grande e velho armário,

alto e bem fechado.

– “Cuidado com o prato azul‑pombinho” –

dizia minha bisavó,

cada vez que o punha de lado.

Um dia, por azar,

sem se saber, sem se esperar,

artes do salta‑caminho,

partes do capeta,

fora de seu lugar, apareceu quebrado,

feito em pedaços – sim senhor –

o prato azul‑pombinho.

Foi um espanto. Um torvelinho.

Exclamações. Histeria coletiva.

Um deus nos acuda. Um rebuliço.

Quem foi, quem não foi?...

O pessoal da casa se assanhava.

Cada qual jurava por si.

Achava seus bons álibis.

Punia pelos outros.

Se defendia com energia.

Minha bisavó teve “aquela coisa”.

(Ela sempre tinha “aquela coisa” em casos tais.)

Sobreveio o flato.

Arrotando alto, por fim, até chorou...

Eu (emocionada), vendo o pranto de minha bisavó,

lembrando só

da princesinha Lui –

que já tinha passado a viver no meu inconsciente

como ser presente,

comecei a chorar

– que chorona sempre fui.

Foi o bastante para ser apontada e acusada

de ter quebrado o prato.

Chorei mais alto, na maior tristeza,

comprometendo qualquer tentativa de defesa.

De nada valeu minha fraca negativa.

Fez‑se

o levantamento de minha vida pregressa

de menina

e a revisão de uns tantos processos arquivados.

Tinha já quebrado – em tempos alternados,

três pratos, uma compoteira de estimação,

uma tigela, vários pires e a tampa de uma terrina.

Meus antecedentes, até,

não eram muito bons.

Com relação a coisas quebradas

nada me abonava.

E o processo se fez, pois, à revelia da ré,

e com esta agravante:

tinha colado no meu ser magricela, de menina,

vários vocativos

adesivos, pejorativos:

inzoneira, buliçosa e malina.

Por indução e conclusão,

era eu mesma que tinha quebrado o prato azul‑pombinho.

Reuniu‑se

o conselho de família

e veio a condenação à moda do tempo:

uma boa tunda de chineladas.

Aí ponderou minha bisavó

umas tantas atenuantes a meu favor.

E o castigo foi comutado

para outro, bem lembrado, que melhor servisse a todos

de escarmento e de lição:

trazer no pescoço por tempo indeterminado,

amarrado de um cordão,

um caco do prato quebrado.

O dito, melhor feito.

Logo se torceu no fuso

um cordão de novelão.

Encerado foi. Amarrou‑se

a ele um caco, de bom jeito,

em forma de meia‑lua.

E a modo de colar, foi posto em seu lugar,

isto é, no meu pescoço.

Ainda mais

agravada a penalidade:

proibição de chegar na porta da rua.

Era assim, antigamente.

Dizia‑se

aquele, um castigo atinente,

de ótima procedência. Boa coerência.

Exemplar e de alta moral.

Chorei sozinha minhas mágoas de criança.

Depois, me acostumei com aquilo.

No fim, até brincava com o caco pendurado.

E foi assim que guardei

no armarinho da memória, bem guardado,

e posso contar aos meus leitores,

direitinho,

a estória, tão singela,

do prato azul‑pombinho.