Cidade de São Paulo chega a 10 mil mortes por covid-19; conheça perfil das vítimas

Levantamento do ‘Estadão’ aponta qual o número de óbitos por gênero, idade, raça e regiões da capital paulista; veja histórias daqueles que nos deixaram pela doença

A cidade de São Paulo ultrapassou a marca das 10 mil mortes por covid-19 nesta quarta-feira, dia 5, segundo o boletim diário divulgado pela Prefeitura da capital paulista, com dados da Secretaria Municipal da Saúde. Isso representa 41,7% do total de óbitos no Estado e é maior do que o total de mortos no Chile, Argentina, Alemanha e África do Sul, por exemplo. São 10.055 pessoas vítimas da doença que deixaram seus familiares angustiados pela ausência da despedida como ela deveria ser, que pudesse fazer o luto ser vivido e, de alguma forma — se é que é possível —, amenizar a dor da partida. Um consolo necessário que foi arrancado de parentes e amigos.

O primeiro óbito causado pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 17 de março. Era um homem de 62 anos que morava na capital paulista e havia morrido no dia anterior. Fazia menos de um mês que a pandemia tinha chegado ao País. Uma semana depois, dia 24, a quarentena seria iniciada por decreto do governador João Doria.

Porém, um levantamento feito pelo Estadão no TabNet, ferramenta disponibilizada pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo que permite acesso a dados de população e dos sistemas de informações do SUS, mostra que a primeira morte pelo novo coronavírus na capital paulista ocorreu em 12 de março. Como no começo da pandemia os resultados de testes para identificar o vírus demoravam muito tempo para sair, esse óbito só foi computado meses depois. O Ministério da Saúde só retificou a informação em 27 de junho.

A Prefeitura utiliza o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo (PRO-AIM), que processa declarações de óbitos, para lançar as informações na base de dados da doença. Assim, segundo o órgão municipal, os números são mais precisos.

No gráfico abaixo, é possível ver a evolução das mortes por covid-19 na capital paulista com base na data exata de ocorrência do óbito. Os números, extraídos do TabNet, foram atualizados pela última vez em 30 de julho, com dados até o dia anterior. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o banco de dados é revisto semanalmente, geralmente entre quinta-feira e sexta-feira.

Mortes por covid-19 na cidade de São Paulo por data de ocorrência

Havia ainda muita desconfiança da doença. Dois dias após o início do isolamento, com o funcionamento apenas de serviços essenciais, o município de São Paulo já registrava 50 mortes notificadas pela covid-19, de acordo com o boletim diário da Prefeitura. Foram necessários quatro dias para esse número dobrar. Quase um mês depois, a cidade ultrapassou os 1.000 mortos, chegando a 1.124. No dia em que mais de 2 mil pessoas já haviam morrido pela doença, em 7 de maio, passou a valer a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os locais públicos do Estado. A contagem dos mortos começava a mudar o cenário da cidade.

Até o último dia daquele mês, já eram 4.212 vidas perdidas. São Paulo passou das 5 mil no décimo dia de junho. Portanto, a cidade completa 10 mil mortos por covid-19 141 dias após o anúncio da primeira vítima. Durante todo esse período, diversas medidas foram adotadas para que as pessoas ficassem em casa e, assim, tentassem conter a propagação do novo coronavírus. Além da quarentena e das máscaras, houve alteração do rodízio de veículos e bloqueio em trechos de algumas vias, mas com pouco efeito.

Com taxas de isolamento abaixo dos 70% esperados, o crescente aumento de infecções somado ao desconhecimento de um vírus novo resultaram nas milhares de mortes contabilizadas até agora. Nas últimas semanas, tem se observado uma estabilização de casos, óbitos e redução de internação. Porém, isso não nos faz esquecer das pessoas de todas as regiões da cidade, de todas as idades, gêneros, raças e preferências que se foram. Pessoas que gostavam de reunir a família, ouvir MPB ou discutir os assuntos de política da cidade que viam na televisão e nos jornais. Eram pessoas mais simples e com uma vida pela frente. Vidas interrompidas.

Quem são os mortos por coronavírus em São Paulo

O Estadão fez um levantamento na base de dados da Prefeitura, atualizada pela última vez em 30 de julho, sobre o perfil das pessoas que morreram por causa da covid-19 na cidade de São Paulo. A análise foi realizada com 9.752 registros de mortes confirmadas por declarações de óbitos, número contabilizado até 29 de julho, dias antes de atingir a marca dos 10 mil mortos. Por isso, ele se difere do total divulgado pela gestão. A análise possibilitou ver que 55,8% dos óbitos são de pessoas com 70 anos ou mais. Quase 19% estavam na faixa de 40 a 59 anos e 21,4% tinham entre 60 e 69 anos. Crianças com menos de 1 ano até adultos com 24 anos são os menos afetados e representam 0,5% do total.

Mortes por covid-19 na cidade de São Paulo por faixa etária

O perfil é semelhante à conjuntura nacional e o mesmo vale para quando analisamos o recorte por gênero. A maioria das pessoas que morreram por infecção do novo coronavírus é de homens (5.525, ou 56,7%) enquanto 43,3% (4.225) são mulheres. Dois registros de morte não têm o gênero identificado na base de dados da Prefeitura. Na relação por idade, também morrem mais homens do que mulheres. A única exceção é na faixa com 85 anos ou mais: foram 749 pessoas do sexo masculino ante 1.002 do sexo feminino.

Mortes por covid-19 na cidade de São Paulo por gênero

Os números indicam a prevalência de mortes por covid-19 entre brancos, mas com risco relativo maior para negros (soma de pretos e pardos). Do mesmo modo, embora a doença tenha atingido primeiro os bairros centrais e mais nobres da cidade, a epidemia se espalhou para as periferias, onde hoje se concentram os números mais altos de óbitos.

Até 30 de julho, as vítimas do novo coronavírus classificadas por raça/cor estavam distribuídas da seguinte maneira: 5.938 brancas, 913 pretas, 220 amarelas, 2.326 pardas, 7 indígenas e outros 348 registros estavam sem essa informação. Juntos, pretos e pardos somam 3.239 pessoas, ou 33,2% do total de óbitos.

Apesar disso, de acordo com o último boletim epidemiológico da Prefeitura de São Paulo, divulgado em 30 de abril, o risco de morte de negros é 62% maior em relação aos brancos e 23% a mais no caso dos pardos. O Estadão enviou à gestão municipal um pedido de atualização desses dados, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Mortes por covid-19 na cidade de São Paulo por raça/cor

Quando se analisam as mortes por raça/cor e gênero, também morrem mais homens do que mulheres, mas a diferença é notadamente menor entre pessoas pretas e amarelas.

Mortes por covid-19 na cidade de São Paulo por gênero e raça/cor

No recorte por idade e raça/cor, ganha destaque a faixa etária de 40 a 44 anos, em que a soma das mortes de pretos e pardos é um pouco maior do que o total de brancos: 128 ante 112, respectivamente.

Mortes por covid-19 na cidade de São Paulo por faixa etária e raça/cor

Pela análise geográfica, é possível entender essas relações. Os 25 primeiros distritos com mais mortes pelo novo coronavírus estão nas zonas afastadas do centro da cidade e, juntos, somam 4.109 óbitos (42,1% do total). Em primeiro lugar está Sapopemba, seguido por Jardim Ângela, Brasilândia e Capão Redondo. É nessas regiões que se encontra a população mais vulnerável em termos sociais, educacionais, econômicos e de saúde. São lugares onde muitas pessoas tiveram de continuar trabalhando durante a quarentena, se expondo ao risco de contágio, e que não puderam fazer um isolamento social adequado em caso de infecção.

“Esses dados ratificam o que a gente já vem percebendo com vários indicadores que se referem à saúde da população negra. Nesse contexto de pandemia, eles reforçam que o acometimento é diferencial e sobre ela (população negra) recai essa questão do maior risco relativo, com chance maior de morrer por adoecer e por não ter um acesso que minimamente corresponde com direito à vida e saúde. Esse indicadores mostram barreira de acesso à vida”, avalia a professora Márcia Alves dos Santos, pesquisadora na UFRJ e integrante do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). Para ela, em vez de se falar em grupo social invisibilizado, é mais adequado adotar o termo negligenciado.

A população negra tem chance maior de morrer por adoecer e por não ter um acesso que minimamente corresponde com direito à vida e saúde. Esse indicadores mostram barreira de acesso à vida

Alguns motivos explicam esse risco maior, segundo Denize Ornelas, diretora de Exercício Profissional da Associação Paulista da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC). “Desde a população negra ter piores indicadores de saúde, como obesidade e hipertensão, assim como tem outras situações relacionadas à estrutura da sociedade. Eu, se sou pessoa branca, garanto que consigo ficar recebendo (salário) nos 14 dias que fico afastada do trabalho. Se sou pessoa negra que trabalha no mercado informal, não vou buscar atendimento de saúde logo no início. Quando vou agravar no quinto dia, vou em condição pior”, diz.

Mortes por covid-19 na cidade de São Paulo por distrito administrativo

Fatores de risco

Ter saúde não é apenas ausência de doenças e envolve um rol de garantias de direitos, como educação, trabalho e lazer. Mas sem esses recursos que permitem uma vida melhor, somado a preocupações financeiras e ansiedade, o emocional também é abalado e o corpo pode responder com a manifestação de enfermidades. Há outros aspectos, indicados pela pesquisadora Márcia, da UFRJ.

“Houve uma pesquisa do Vigitel 2018 em que a população negra demonstrava maiores prevalências de doenças cardíacas, hipertensão, diabete e tabagismo. Como muitas dessas doenças dependem do comportamento, é óbvio que o acesso aos alimentos, a segurança alimentar, tem componente importante quando reflete sobre covid-19. E obesidade também tem sido apontada como agravamento importante para morte”, explica.

O levantamento da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo divulgado em 30 de abril mostra que as principais comorbidades, ou seja, doenças preexistentes nas pessoas que morreram por covid-19 na cidade são cardiopatia crônica, diabete e doenças pulmonares. Em pessoas abaixo dos 60 anos, destacam-se a obesidade e a imunodepressão.

“O que a gente sabe é que o maior impacto é o controle dessas doenças, não somente ter ou não. É fundamental saber se estava fazendo acompanhamento, se estava controlado, fazendo exames. Em relação a gênero, tem nas estatísticas que homens adoecem mais, têm hábitos que fazem com que tenham mais diabete, mais hipertensão e são pacientes que vão menos se cuidar, por causa do trabalho ou de resistência”, analisa Denize, da SBMFC.

No quesito raça/cor, ela diz que o principal problema é acesso à menor oferta de consultas disponíveis na rede pública de saúde. Além disso, a médica ressalta que o fato de negros terem mais doenças crônicas não é uma questão genética, como se costuma ouvir. “Isso é muito mais relacionado a hábitos de vida anteriores à gestação e mais ligados a condições de vida do que presença ou não de gene”, afirma. Ela exemplifica com a privação alimentar, que leva à maior propensão de desnutrição em filhos de mulheres negras.

A marca dos 10 mil

O médico clínico Paulo Olzon, infectologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), avalia que, de certa forma, não haveria tantos problemas em deixar as pessoas circulando pelas ruas da capital paulista. “Na medida que tem pessoas circulando na rua, tem espaço maior para dispersão do vírus. Qual é a lógica que tem fechar parques e as pessoas estarem trabalhando, dentro de metrô, dentro de ônibus fechado?”, questiona.

Para o médico, a imunidade de grupo vem à medida que se entra em contato com o vírus e as pessoas vão adquirindo imunidade. Porém, a cidade de São Paulo não adotou lockdown e, mesmo com decreto de quarentena, os índices de isolamento, na maioria dos dias, eram baixos e os casos iam aumentando.

Denize afirma que era natural que a capital paulista tivesse mais óbitos, uma vez que a pandemia veio importada no contexto de pessoas que viajaram ao exterior, e que a expansão ocorresse do centro para a periferia. “Como São Paulo foi a capital que logo teve essa possibilidade de fazer quarentena, nem que não tenha decretado lockdown, as primeiras pessoas a serem protegidas foram as que tinham possibilidade de ficar em casa. Posteriormente, começa a ver em fim de março e começo de abril uma expansão para os locais periféricos, pessoas que vão continuar circulando: porteiro, faxineiro, empregado doméstico, andando de ônibus”, diz.

Com a reabertura do comércio ocorrendo de forma gradual, Olzon acredita que o município pode enfrentar um pequeno aumento de casos de infecção, mas que depois vai diminuir. Denize considera que, “aparentemente”, não haverá uma explosão de casos e que uma estabilização no número diário de mortes vem sendo mantida desde o fim de abril e início de maio. “Não é baixo, é consideravelmente alto, mas se mantém o ritmo e agora no fim de julho se vê diminuição lenta.”

Ela comenta que essa desaceleração está acontecendo da mesma maneira que ocorreu em outros países e de forma geral, mesmo em lugares onde não se fez isolamento absoluto. “Chega uma hora que a gente atinge um ponto meio que de equilíbrio”, diz. Denize explica que o curso epidêmico vai se atenuando com o tempo, há menos pessoas doentes a cada semana e, consequentemente, menos pessoas em situação grave.

Além disso, após cinco meses de pandemia no País, as equipes de saúde estão mais treinadas e mais capazes de reconhecer protocolos, organizar os pacientes por gravidade e fazer intervenções que realmente melhoram a vida das pessoas. “O manejo da doença fica melhor com o curso do tempo e a qualidade do cuidado prestado aumenta enquanto o número de pessoas adoecendo diminui. Então, tenho mais tempo de dedicação das equipes para cada paciente. Direta ou indiretamente, pode ser um fator que contribui para menos óbitos”, afirma Denize. Por causa dessas reduções, a cidade desativou alguns hospitais de campanha erguidos no começo da pandemia.

Histórias de vida

Não imaginar o que está por vir, ficar sem notícias, não poder ritualizar a morte e viver um luto fora do comum são marcas que a pandemia do novo coronavírus tem deixado nas famílias. No dia em que a cidade de São Paulo ultrapassa a marca das 10 mil mortes, o Estadão conta dez dessas histórias.

50 anos

'Ainda sinto muito a presença dele'

Ele era o papai de todos, tinha solução para tudo e, não importava onde estivesse, logo chegaria para te socorrer. Podia até sentir se a outra pessoa estava em apuros. Nathalia ficou com essa lembrança boa do pai, o promotor de eventos e motorista particular George Francisco Gomes. Infelizmente, ele tinha muitas variáveis que levaram ao agravamento da infecção pelo novo coronavírus, disse o médico. “É diabético, hipertenso, negro. Tem tudo para piorar.”

Era 28 de maio, dia do aniversário de 50 anos de George, quando ele começou a reclamar de cansaço após chegar do trabalho como motorista de aplicativo. O ganha-pão alternativo veio em função da pandemia, que encurtou a renda da família. A fadiga e a tosse deram indício de gripe e ele preferiu ficar quietinho em vez de celebrar com mais entusiasmo. Em 1º de junho, começou a faltar o ar. “A gente descartou coronavírus totalmente, até porque todo mundo não quer pensar nisso”, diz Nathalia.

George tinha medo de morrer em hospital e a contragosto foi levado pela filha a uma UBS em Campo Limpo, zona sul da capital. Já entrou de cadeira de rodas, a fraqueza tomava conta de seu corpo. Saturação de oxigênio era boa, mas a pressão estava alta e tinha um som diferente no pulmão. Depois de uma hora, Nathalia conseguiu ver o pai. “Deu ruim, tomei muito remédio, pressão do pai não tá boa, vou ter que ir pro hospital”, ele disse. Transferido para a Unidade de Pronto Atendimento da região, Nathalia ficou quase quatro horas sem notícias. Antes, na ambulância, a conversa era de despedida, mas quem imaginaria? Nesse meio tempo, veio o resultado positivo para covid-19.

Nessas horas, parece que o tempo é do contra e o relógio anda mais depressa. Em 2 de junho, George foi entubado e um rim parou. No dia 5, foi transferido para a UTI de um hospital em Parelheiros, onde poderia fazer diálise. Seguiram-se 3 dias sem notícias porque, segundo a equipe, o número de telefone da família estava desatualizado. Logo chegou o dia 12, às 23h45, quando uma médica ligou e pediu a presença de Nathalia. Era incabível, mas ela pegou a filha de 1 ano e 9 meses, levou mãe e marido juntos. Chegaram lá uma hora depois, mas só às 2 horas foi dito o que ninguém queria ouvir. George tinha morrido às 19 horas.

“Meu pai me ensinou muitas coisas, a vender meu trabalho, a ter conhecimento musical, gostar de MPB raiz, samba, rock. Nem consigo imaginar passar o Dia dos Pais sem ele. Ainda sinto muito a presença dele.” Esse era George, que deixou a mulher, quatro filhos e uma neta. /Ludimila Honorato

76 anos

'Além da perda, parece que a pessoa é indigente’

Silvia conta que foi como se um furacão tivesse passado em sua vida. Desde o dia 25 de junho, quando o sogro dela teve um AVC e ficou internado, 11 pessoas da família contraíram o novo coronavírus, incluindo ela, o filho, o marido e a sogra Josefa Florentino Tavares, de 76 anos. Já em idade avançada, com diabete e hipertensão, a idosa visitou o marido apenas uma vez no hospital porque tinha medo de “pegar a doença”.

Em 8 de julho, passando mal, Josefa foi levada para a UBS Jardim Macedônia, no Campo Limpo, onde passou pelo teste para o novo coronavírus juntamente com outros membros da família e depois foi mandada de volta para casa. Mas ela não estava aguentando. Era dor de barriga, vômito e falta de ar. O retorno ao posto de saúde foi inevitável e lá os médicos identificaram baixa saturação de oxigênio. Havia necessidade de uma tomografia, que só seria realizada em outra unidade de saúde. De lá, mais uma viagem, no dia seguinte, para o Hospital M’Boi Mirim.

As visitas não foram permitidas e Silvia acredita que isso foi o desespero de Josefa. Ela foi hospitalizada cinco dias depois de o marido receber alta após o AVC. Então, nem conseguiram aproveitar muito tempo juntos. Mais de 50 anos de casados tinham passado e nunca é suficiente. “Ligaram para a irmã dela no domingo de manhã, 19 de julho, às 4 horas. Minha cunhada foi para o hospital reconhecer o corpo”, conta Silvia. Colocaram Josefa dentro de um saco, e depois no caixão. “É horrível porque, além da perda, parece que a pessoa é indigente.”

Diz o mau ditado que sogra não presta, relembra Silvia, mas ela não tem do que reclamar. Está casada com o filho de Josefa há quase 28 anos e só tem elogios. Para a família, vai ser também difícil passar datas comemorativas sem a matriarca, cuja casa costumava reunir todo mundo em dias de festa e a cada domingo. /Ludimila Honorato

69 anos

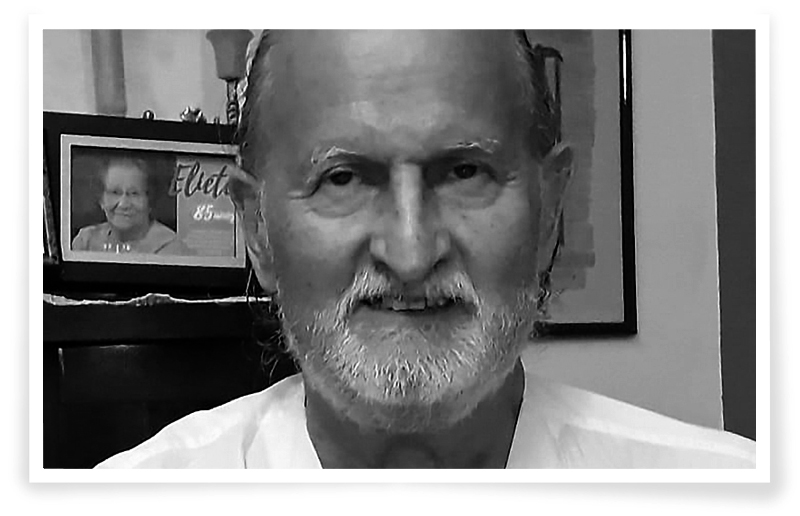

'Ele sempre foi paizão’

O novo coronavírus entrou em um corpo já debilitado por doença autoimune, que tinha comprometido os movimentos, a parte neurológica e cerca de 70% do pulmão devido a uma fibrose. Entrou em um corpo que há pouco tinha se recuperado de uma cirurgia para retirada da vesícula. Entrou no corpo de um homem que, aos 69 anos, almejava viver mais 15, pelo menos, para poder ver o neto entrar na faculdade. O menino sempre foi para ele a grande alegria da vida.

Por todo o comprometimento de saúde, ele começou a fazer quarentena já no início de março, uma preocupação que os filhos tiveram antes do decreto estadual. “A gente foi lá dia 14 de março, foi meu aniversário, último dia que a gente se viu e combinou que não ia mais se ver. Ele pegou provavelmente a doença no começo de abril, porque faleceu dia 6 e os sintomas apareceram dia 2”, conta Adipe Neto, que herdou do pai o nome, um pouco da fisionomia e o estiloso bigode da juventude.

Com falta de ar, o pai fez teste para covid-19 no pronto-socorro e depois foi internado no Hospital Leforte, zona oeste da capital, numa sexta-feira de manhã. A filha que o acompanhou não podia permanecer porque tinha o filho pequeno para cuidar. No dia seguinte, Adipe Neto foi levar itens de higiene e um boneco do xerife Woody, de Toy Story, que pertencia ao sobrinho, acompanhado de um bilhete carinhoso. Nada disso foi entregue e ele não viu o pai, que já tinha ido para a UTI. Naquele mesmo dia, a família soube que o teste tinha dado positivo para covid-19.

Os boletins diários do hospital duraram pouco tempo. Na segunda-feira à noite, ligaram para que Adipe comparecesse ao centro de saúde. “A expectativa era que ele descesse para o quarto, mas veio a falecer e eu fui receber a notícia”, conta. Essa foi a segunda pandemia que atingiu a família, descendente de libaneses. Muitas décadas antes, o tio-avó de Adipe Neto tinha sido vítima da gripe espanhola.

Generoso, bondoso, cheio de defeitos inerentes ao ser humano, amigo de todos. “Ele sempre foi paizão, não o cara que ajuda a mãe.” Dedicou parte da vida à construção dos trens e metrôs de São Paulo, atuou na edição de publicações evangélicas e acolheu com amor o filho que, na defensiva, contou sobre sua homossexualidade. “São essas coisas que marcam a vida”, diz a voz embargada de Adipe Neto. /Ludimila Honorato

39 anos

'É a pessoa que mais me amou nesta terra, difícil pensar que ela não está mais aqui’’

Formada em Artes Cênicas, o lugar de Erika Regina dos Santos era nos palcos, mesmo que o palco fosse o interior de um ônibus onde, um dia, ela resolveu fazer uma encenação de improviso. Expansiva, divertida em um nível acima do normal, como descreve o irmão, a mulher de 39 anos teve o espetáculo da vida encerrado antes de muitos sonhos se realizarem. É que também, antes de cuidar de si, ela cuidava dos outros, os irmãos em primeiro lugar.

Foi movida por esse cuidar, mas muito pela necessidade, que ela continuou trabalhando durante a quarentena decretada na cidade de São Paulo, saindo do Grajaú, no extremo sul, para Alphaville. “Havia duas pessoas infectadas no trabalho dela. Ficou torta a história quando não deixaram minha irmã fazer home office, porque tinha de ter computador bom e internet boa, e ela não tinha”, conta Gabriel, um dos seis irmãos de Erika. Por fim, ela conseguiu um atestado de dez dias para ficar em casa, mas não havia muito jeito. “Nesse tempo, o vírus tomou conta. Quando a gente se deu conta, a minha irmã estava mal.”

Na última conversa que teve com Erika, o rapaz manifestou que se sentia enjoado. Ela se preocupou muito, mas ele garantiu que não era nada demais. Em retrospecto, Gabriel acha que a irmã já tinha piorado e não quis dizer, porque no fim daquela mesma semana ela foi para o hospital e, horas depois, precisou ser entubada. A diabete, estar acima do peso, a hipertensão e o AVC isquêmico sofrido no ano passado podem ter contribuído para o agravamento do estado dela.

“Só fico triste porque ela estava com muito medo de ser internada. A gente não pôde visitar, falar com ela, estava só rodeada de médicos, máquinas e não pudemos fazer um velório digno”, diz Gabriel. Ele esperava reviver com ela uma situação que ambos passaram entre 2018 e 2019, quando o jovem se afogou na praia e o coração dele parou algumas vezes. “Ela foi me visitar, surtou, quase morreu antes de ir de tão preocupada que estava e vi o alívio dela em me ver vivo. Achei que esse momento ia se repetir, só que não deu tempo”, lamenta. “Ela deixou o legado da pessoa boa, e bate a saudade, é a pessoa que mais me amou nesta terra. Difícil pensar que ela não está mais aqui.” Gabriel e os irmãos foram cuidados por Erika depois que os pais faleceram. /Ludimila Honorato

45 anos

‘A doença é uma roleta, você não sabe quem vai ficar grave e quem não vai’

Aquela lógica de que filhos enterram pais e as estatísticas de que o novo coronavírus é mais crítico para idosos se inverteram na família Ribeiro. Marcelo, de 45 anos, e a mãe, de 83, tiveram covid-19 em meados de março. “Eu e meu marido moramos perto, mas a gente não estava entrando lá para protegê-la. Nós ainda estávamos trabalhando, pegando condução”, relata Márcia Ribeiro, irmã de Marcelo. Mas foi justamente ele quem teve uma situação pior e acabou morrendo.

Em casa mesmo, ele foi tratado com inalação e medicamentos contra gripe. Depois de uma semana sem melhora, foi ao posto de saúde, onde a médica o examinou e também atestou a gripe. Poucos dias depois, Marcelo apresentou piora, a pressão arterial estava muito alta, tinha dor no peito e falta de ar. Ainda assim, ninguém considerou que já pudessem ser os efeitos da covid-19. Acreditavam que era apenas reflexo da pressão desregulada.

No dia seguinte, sem melhora, ele foi levado a um hospital no Jardim Iva, zona leste de São Paulo, onde constataram baixa oxigenação. Os médicos suspeitaram ser o novo coronavírus, mas a expectativa de recuperação era boa. Afinal, Marcelo não tinha agravantes. O teste para covid-19 foi feito e, enquanto o resultado não saía, ele ficou internado por três dias. Depois, foi transferido para outro centro médico, de onde seguiu para a UTI. Seu organismo não teve resposta positiva aos medicamentos.

“No nono dia que minha irmã foi visitar, o médico falou que ele tinha falecido. Teve parada cardíaca. Disseram que tinham feito de tudo para reanimá-lo”, conta Márcia. Era 3 de abril. Assim como tantos outros, Marcelo não teve um velório e um enterro como manda o ritual. Montaram uma tenda na rua do cemitério onde o caixão dele ficou por cerca de 40 minutos. Márcia não pôde se despedir porque estava com sintomas da covid-19.

Marcelo fazia tratamento para esquizofrenia desde pequeno, e a condição o limitou em questões de trabalho. Em casa, discutia sobre tudo quanto era assunto, as coisas de política e o que mais visse na televisão. A mãe, que tinha ficado internada no Hospital de Campanha do Pacaembu, só soube da morte do filho após deixar a unidade de tratamento. “A doença é uma roleta, você não sabe quem vai ficar grave e quem não vai”, diz Márcia. Quando o resultado do teste para covid-19 do Marcelo saiu, ele já tinha morrido. /Ludimila Honorato

59 anos

‘É impressionante como algo que não se conhecia um ano atrás pode devastar famílias’

Se tem uma pessoa que adorava viajar era a Maria dos Santos, técnica em enfermagem. Uma mulher de 59 anos. Se não estava trabalhando ou conhecendo um novo lugar, estava em casa fazendo um churrasquinho com a família. Dedicada aos dois filhos, um deles com esquizofrenia, à nora e à neta, ela era exemplo de matriarca e muito querida pelos amigos.

A última viagem que planejaram seria para Santo Antônio do Pinhal, mas ela ficou resfriada antes e o clima ficou feio naquele dia, começou a chover. Depois, bem no comecinho de março, quando o novo coronavírus ainda era novidade no Brasil, Maria contou a Fagner, o caçula, que havia chegado um rapaz, aparentemente com covid-19, no pronto-socorro de Pirituba, onde ela trabalhava. Com o resfriado mais forte, agora ela era suspeita de estar infectada.

A técnica em enfermagem logo fez o teste, pegou o atestado de sete dias e teve de apresentá-lo no Hospital do Mandaqui, onde também atuava. Chegando lá, a falta de ar motivou a realização de uma tomografia, que atestou o pulmão debilitado e a necessidade de entubação. “Foi a última vez que a vi com vida”, recorda Fagner. Depois de cinco dias internada, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas.

Já era 8 de abril quando ligaram do hospital para avisar que Maria estava melhor, com o pulmão limpo, e que iam despertá-la. No dia seguinte de manhã, porém, avisaram da piora repentina e solicitaram a presença da família. A pressão arterial tinha caído, a glicemia subiu, mas o médico achou que ela ia se sair bem. “Fomos lá, voltamos e ficamos orando por ela”, conta o filho.

No dia 10, em torno de 18 horas, um rapaz do necrotério ligou e, de forma ríspida, perguntou se a família não ia lá reivindicar o corpo, que já estava no local havia 30 horas. Sem entender nada, Fagner ligou para o hospital, que se desculpou pela falta de informação. Maria tinha morrido no dia anterior, poucas horas depois de a família sair do centro médico. A viagem para Santo Antônio do Pinhal nunca seria feita por ela.

“Foi até bom eu ver a minha mãe, senão estaria esperando o hospital falar que ela estava viva.” O enterro ocorreu cinco dias depois, de forma rápida e desajeitada, segundo relata Fagner. “Hoje em dia está até mais fácil, mas foi uma coisa meio inesperada. É impressionante como algo que não se conhecia um ano atrás pode vir e devastar várias famílias.” /Ludimila Honorato

81 anos

‘É uma das principais tristezas que tenho, não vê-lo acordado’

Desde que parou de trabalhar, fazer compras no mercado ou na feira era a forma como Manoel Odinir Rigobelli, de 81 anos, sentia-se útil. Nesse tempo de vida, mais de 50 anos foram dentro da Mocidade Alegre, uma paixão que tinha junto com a do Palmeiras. Expansivo e um tanto teimoso, era difícil convencer esse homem a usar máscara e a lavar as mãos toda hora. Difícil, mas não impossível. Todos na família estavam tomando os devidos cuidados, mas todos também apresentaram sintomas da covid-19 antes de ele ser internado.

Foram 38 dias de hospital, entre emergência e UTI, depois que Manoel começou a reclamar de falta de ar e cansaço. Ele resistia a ir ao médico, tinha medo de não voltar, e foi preciso uma vizinha enfermeira convencê-lo de que era necessário. O filho Marco foi quem o levou até o pronto-socorro do Hospital de Taipas, na periferia da zona norte da capital, onde já chegou com 50% do pulmão comprometido. Ele tinha como agravante as décadas de cigarros fumados.

Nos primeiros dias, a evolução foi boa, mas do nada o estado piorou e Manoel teve de ser entubado. “É uma das principais tristezas que tenho, não vê-lo acordado”, relembra Marco. Uma semana depois que o teste deu positivo para coronavírus, os médicos disseram que o corpo já tinha se recuperado, mas o pulmão tinha sido prejudicado mais ainda. Em certo momento, ele estava dependendo 30% do respirador, apresentava uma boa recuperação que impressionou os médicos. O filho já fazia planos de como seria a vida depois da alta hospitalar.

“Estava preocupado como ia ser a vida dele depois disso, o ganho de massa não ia acontecer, ele estava em idade avançada, talvez ia passar bom tempo em cadeira de rodas, provavelmente fazer hemodiálise, porque em algum ponto da infecção o rim parou”, conta Marco. Tão impressionante quanto a recuperação foi a piora que Manoel teve em seguida. Os batimentos cardíacos eram altos e a pressão arterial, muito baixa. Houve infecção secundária, talvez pelos antibióticos que tomou. Disseram que o corpo não ia aguentar muito.

No dia 26 de maio, às 20 horas, ligaram do hospital pedindo a presença da família. Difícil uma ligação assim ser boa. “Era estranho, esquisito. Eu passava a maior parte do tempo pensando como seria o mundo depois que ele acordasse, que tivesse uma vida normal”, conta o filho. Esse “depois” veio com a ausência do pai e muito longe de ser normal. No lugar dele, ficaram o amor e a raiva que ambos sentiam pelo time alviverde, a felicidade pelas muitas memórias, mas poucas fotos. /Ludimila Honorato

61 anos

‘A gente foi tão feliz, que não ficou pesado’

Magrão no basquete ou Seu Maloka na música, Ronaldo Belotti acreditava no poder da transformação social por meio dessas duas artes. O som do encontro da bola com o piso fazia ritmo com as batidas no surdo, que ele tocava com sorriso largo. Apostou em projetos comunitários com crianças e estava todo sábado cantando chorinho na Praça Benedito Calixto. Em 6 de abril, o novo coronavírus calou a percussão e deixou a bola parada num canto. Ficaram as memórias alegres e um legado inspirador para quem conviveu ou foi aprendiz do educador.

Depois de um típico fim de semana cantando e tocando, a febre apareceu e ficou por três dias, o apetite diminuiu e o olfato foi embora. Nesse tempo, foi ao médico e seguiu a recomendação de tomar dois tipos de antibióticos. A sinusite de muitos anos e o princípio de enfisema pulmonar descartaram no começo a possibilidade de ser covid-19. “Estava no começo da doença e a gente não acredita muito que podia ser”, relata Guta, companheira de Ronaldo.

Aos 61 anos, ele era uma pessoa ativa, alegre, mas um tanto resistente. Não quis que chamassem um médico em casa e só no décimo dia de mal-estar, já com falta de ar, resolveu voltar ao Instituto do Coração (Incor), onde fazia acompanhamento. Preferiu que a mulher não fosse. Era 25 de março, quarta-feira, e foi a última vez que os dois se viram.

No mesmo dia, com a confirmação do novo coronavírus, Ronaldo foi internado no Incor e transferido para o Hospital das Clínicas no dia seguinte. Ficou até sexta-feira com cateter nasal, mas o médico avaliou que precisava ser entubado na UTI, onde ficou por dez dias. “Eles tentaram fazer tratamento, aumentaram a oxigenação, mas, infelizmente, como ele tinha esse problema de começo de um enfisema, acho que atacou muito o pulmão dele”, diz Guta. Era a filha do artista que ia ao hospital e recebia os boletins, porque a companheira já apresentava sintomas da covid-19 e precisava ficar isolada. Em Ronaldo, a doença causou um problema novo, no rim.

“A maior parte do tempo, ele sofreu em casa, eu cuidei dele”, conta a mulher, que descreve como devastador o momento que soube da morte. O casal viveu junto 12 “maravilhosos e leves” anos, de forma muito alegre e simples. Eles aproveitaram para viajar, visitar galerias de arte e museus, e desfrutar de boas canções. “Ele respirava música, adorava Chico, Caetano, era ‘fãzaço’ de Paulo Cesar Pinheiro. A gente foi tão feliz, que não ficou pesado”, afirma Guta. E foi a leveza dessa alma de artista o mais lindo presente que Ronaldo deixou, com a companheira, a filha e todos que o cercavam. /Ludimila Honorato

74 anos

‘Quando ouvi a primeira notícia de covid, nunca pensei que fosse chegar na minha casa’

Desde o início da pandemia, a família do aposentado Aparecido Alves Gouveia, de 74 anos, mudou hábitos para reduzir ao máximo o risco de contágio. A preocupação se justificava pela saúde frágil do idoso. Além da idade mais avançada, o que já é um fator de risco para complicações da covid, ele tinha diabete, pressão alta, cardiopatia e asma.

“Meu pai era total grupo de risco e sabia disso. Por isso, desde o início da quarentena, ele não colocava nem o nariz para fora de casa. Até os remédios que ele tinha que ir buscar no posto ou na farmácia, eles autorizaram que fossem entregues para a gente por procuração”, conta a filha, a professora Marina Gouveia Santos, de 39.

Mesmo com todos os esforços, Gouveia foi infectado pelo coronavírus. Ele era morador da Brasilândia, bairro no extremo da zona norte. Por não imaginar que o idoso poderia ter sido infectado, a família esperou alguns dias para levá-lo ao hospital, mesmo após perceber alguns sintomas gripais.

“A gente achou que era um resfriado e houve medo de procurar um hospital justamente pelo risco de pegar o coronavírus. Seguramos o máximo que deu, mas quando ele começou com falta de ar, não teve mais como esperar”, conta Marina. “Quando ouvi a primeira notícia de covid, nunca pensei que fosse chegar na minha casa”, diz. Gouveia foi internado no início de junho, quando a capital vivia seu pico de óbitos. O paciente foi tratado primeiramente no AMA Sorocabana e, depois, no Hospital de Campanha do Anhembi. A filha conta que, quando ele precisou ser entubado, tentaram transferi-lo para uma unidade com mais recursos, mas não havia vaga.

“Mesmo assim, conseguiram um respirador. Sei que ele só não foi de imediato para um hospital melhor por causa da alta demanda, mas fizeram tudo que deu. Tem problemas do SUS que não são de agora, que são coisas antigas que não vão mudar de uma hora para outra. Então, é impressionante a boa-vontade e o esforço que cada pessoa fez pra salvar a vida dele. Se eu pudesse, daria um prêmio para cada profissional que cuidou do meu pai.” /Fabiana Cambricoli

65 anos

‘Você não aceita que sua mãe morreu de uma doença que não te dá o direito nem de ver o rosto dela’

Zita Pereira Silva não era de desanimar. Pernambucana de Goiana, município pobre na região metropolitana de Recife, mudou-se para São Paulo há pouco mais duas décadas, quando a capital paulista era sinônimo de oportunidade para muitos nordestinos. Na cidade mais rica do País, a vida também não foi fácil. Até o último mês de abril, aos 65 anos, Zita ainda trabalhava como auxiliar de limpeza para pagar as contas. Vivia com o esposo em uma favela da zona leste.

Nada disso era suficiente para Zita deixar de imaginar uma vida mais confortável para a filha, a empregada doméstica Maria Jéssica Fernandes de Andrade, de 27 anos. “Eu tenho o sonho de fazer um curso de confeiteira, que é minha paixão, e ela sempre me incentivava. Dizia que eu ia conseguir, que ainda ia me ver um dia com minha confeitaria. Sempre foi muito guerreira. No dia em que ela se foi, parece que abriu um buraco no chão. Ela era meu porto seguro”, conta Maria Jéssica.

Zita morreu no dia 22 de abril, após seis dias internada com complicações causadas pelo coronavírus. Passou primeiro pelo Hospital de Campanha do Pacaembu, mas, como seu quadro piorou, foi transferida para o Hospital Bela Vista. “Sei que fizeram tudo que era possível, mas é muito difícil de aceitar. Você não quer acreditar que sua mãe faleceu de uma doença que não te dá o direito nem de ver o rosto dela para se despedir. O enterro foi de dez minutos. Enquanto eu estava no cemitério, chegava carro funerário, eles abriam e vinham quatro corpos de uma vez”, conta a filha.

Maria Jéssica diz que a dor da perda fica ainda mais forte quando ela vê tantas pessoas minimizando a gravidade da doença em nome da reabertura econômica. “Em vez de fazer protesto para reabrir, deviam fazer um grupo para doar alimento para quem está precisando. Isso não é uma brincadeira. O vírus está aí para mostrar o quanto a gente é frágil. O Brasil inteiro está chorando e vai chorar mais enquanto as pessoas não focarem na saúde.” /Fabiana Cambricoli

Expediente

Editor executivo multimídia Fabio Sales / Editora de infografia multimídia Regina Elisabeth Silva / Editores assistentes multimídia Adriano Araujo, Carlos Marin, Glauco Lara e William Mariotto / Designer Multimídia Bruno Ponceano / Edição Robson Morelli